Mai 1916

La côte 304

Douaumont Le fort de

Vaux

Le 1e mai, le général Pétain, qui avait dirigé avec tant de maîtrise la résistance à la ruée boche, était élevé au commandement du Groupe des Armées du Centre , lequel comprenait, outre la 2e Armée (Armée de Verdun), les 4e et 5e Armées (Champagne et Aisne, entre Reims et Vailly).

Il établissait aussitôt son Quartier Général à Bar-le-Duc, montrant ainsi que sur le vaste front où il dirigeait désormais les opérations, c'était Verdun qui restait pour lui le point capital.

Avant de prendre ce nouveau commandement, il adressait aux troupes de la 2e Armée un ordre du jour où il disait :

« Une des plus grandes

batailles que l'Histoire ait enregistrées se livre depuis plus de deux mois

autour de Verdun. Grâce à tous, chefs et soldats, grâce au dévouement et à

l'abnégation des hommes des divers services, un coup formidable a été porté à

la puissance militaire allemande ..

Lui succédait, à Souilly, le général Nivelle, commandant du 3e Corps d'Armée (secteur de la rive droite).

Le général Nivelle était un artilleur. Simple colonel au début de la campagne, il s'était fait une grande réputation de hardiesse, de décision, d'esprit offensif. Commandant, sur la rive droite, le secteur allant du fleuve à Damloup depuis le début d'avril, il préconisait la contre-offensive.

Sa nomination à la tête de l'Armée de Verdun était signe que le Haut Commandement jugeait le moment venu de ripostes vigoureuses. Et, en effet, les lettres saisies sur les prisonniers montraient combien notre résistance « monstrueusement opiniâtre » avait déprimé le moral ennemi. « Être à la pluie toute la journée, disait un lieutenant prussien, complètement trempé, dormir dans la boue, être nuit et jour sous un bombardement effroyable, et cela pendant huit jours et huit nuits consécutifs, cela brise complètement les nerfs ».

Dès sa prise de commandement, le général Nivelle préparait un de ces coups de boutoir dans le secteur où il avait dirigé précédemment les opérations, et au coeur même du secteur : il projetait de reprendre Douaumont !

En cas de succès, quel retentissement dans les deux Armées, dans les deux pays et à travers le Monde .En même temps, notre situation était rétablie du coup : sur la rive gauche, nous n'avions perdu aucune position capitale, ni la cote 304, ni le Mort-Homme; et sur la rive droite, la reprise de Douaumont nous eût rendu la position dominante de tout le secteur (cote 388).

La cote 304, Le Mort Homme

Mais c'étaient là des espérances encore prématurées.

L'on eût dit, au surplus, que le Commandement ennemi sentait venir notre réplique.

Pendant toutes ces premières semaines de mai, il lance

attaque sur attaque contre nos observatoires de la rive gauche. Ses intentions

étaient fort claires: il voulait, par l'occupation des positions maîtresses de

ce côté de

Aussi agit-il avec la plus grande énergie.

Le 3 mai, soixante-quinze batteries allemandes concentrent leurs feux sur la cote 304 « qui n'est plus qu'un nuage de poussière et de fumée »

Toutefois l'assaut d'infanterie ne se déclenche que le lendemain. Malgré l'effroyable puissance de la préparation, nos mitrailleuses sont restées intactes en nombre suffisant; elles fauchent les assaillants. Nous contre-attaquons dans la nuit du 4 au 5 (68e régiment d'infanterie, lieutenant colonel Odent. Le lieutenant-colonel Odent est tué ; mais nous nous maintenons à la crête de 304.

Nouveaux assauts le 5, le 6, le 7 enfin, cette fois avec des forces considérables.

De plus, l'attaque sur la rive gauche était conjuguée avec une offensive sur la rive droite, entre la lisière sud du bois d'Haudremont et la ferme de Thiaumont. Le seul résultat était de placer la cote 304 dans le no man’s land; Car, si nos troupes avaient dû fléchir devant des assauts aussi violents et aussi répétés, notre artillerie interdisait la crête à l'occupation adverse.

Le boche n'abandonnait pas, néanmoins.

Dans la nuit du 17 au 18, il attaquait le réduit d'Avocourt; puis le 18, du bois d'Avocourt à la route d'Esnes à Haucourt. La lutte dura jusqu'au 20. Mais, à ce moment, l'attention du Commandement allemand allait être attirée d'un autre côté.

Le 20, les gaz

asphyxiants se mettent de la partie, en particulier sur le Ravin de

Signalons ici la présence d'esprit et le sang-froid du sous-lieutenant VILLEUR, des mitrailleurs, qui, mettant en batterie contre les masses ennemies, sut profiter de la nature crayeuse du sol pour régler admirablement son tir et faire tourbillonner un bataillon ennemi qui se terra et ne put par la suite, progresser que par infiltrations. La 23e Compagnie l'aida d'ailleurs de ses feux bien dirigés et exécutés avec le même calme qu'au champ de tir.

Cependant les masses allemandes sont en tel nombre qu'elles réussissent à percer le front du régiment voisin dont la liaison reste intacte avec la 20e Compagnie du 296e.

Une contre-attaque réussit à les repousser momentanément,

mais à

Ordre est donné de contre-attaquer à nouveau, puis presque simultanément, un ordre parvient de faire un crochet défensif ; le 6e Bataillon fait alors face à l'Est et recherche en progressant à la grenade, la liaison perdue avec le régiment voisin.

Le bombardement s'accentue, il continue toute la nuit et

une partie de la matinée. Nos pertes sont considérables ; les bas-fonds de

Dans la nuit du 20 au 21, deux de nos mitrailleuses sont brisées par des obus. Malgré toutes les difficultés de la situation, des patrouilles sont envoyées et nous rapportent de précieux renseignements. La tranchée Wailly est complètement rasée et la 23e se trouve en contact immédiat avec un barrage allemand ; elle n'a plus que 50 hommes, dont beaucoup sont intoxiqués.

A

Le bombardement continue, intense pendant toute la matinée ; nous n'avons plus aucune réserve disponible.

A

A gauche, les Allemands ont réussi à percer entre les 18e et 19e Compagnies, mais immédiatement en butte à un tir violent du reste du Bataillon (les bons tireurs ont deux fusils qu'ils emploient successivement, tant les canons sont surchauffés), ils tourbillonnent sans pouvoir progresser.

A

Quand, dans la nuit du 21 au 22, son bataillon est relevé, au petit jour, notre ligne était encore solidement tenue.

Nous ne pouvons mieux résumer les faits de ces jours

héroïques qu'en relatant les quelques lignes qui terminent pour la

circonstance, le Journal de Marche du 296e

RI :

« En résumé, dans les journées

des 20 et 21 Mai, les 5e et

6e Bataillons

ont fait preuve d'une ténacité indomptable. »

« Deux Compagnies (19e et 20e) se sont fait écraser sur place

plutôt que de reculer et réduites à quelques poignées d'hommes par un

bombardement d'une violence inouïe, elles se sont entièrement sacrifiées pour

le maintien du front.

Une Compagnie, la 23e, réduite à moins de 50 fusils,

a repoussé une attaque, s'est fait détruire sur

place plutôt que de reculer.

Les 17e et 18e, avec un sang-froid

remarquable, presque complètement entourées, ont repoussé par des feux intenses

une attaque allemande, précédée d'obus suffocants et de flammenwerfer. La 18e a repris deux fois, à la

grenade, la partie de sa tranchée que les Allemands avaient envahie.

Toutes les autres Compagnies

n'ont pas bronché sous les bombardements les plus violents, complétés par des

gaz suffocants et lacrymogènes, et ont repoussé complètement l'attaque allemande

du 21 sur le Bec.

Tout le monde a fait

magnifiquement son devoir et le Régiment a donné les preuves manifestes de sa

solidité et de sa vaillance. 13 Officiers et 650 soldats, telles sont les

pertes de ces deux journées pour les 2 Bataillons et les 2 Compagnies de

Mitrailleuses qui ont pris part au combat.

Douaumont

Depuis le 19 mai, nos pièces lourdes avaient pris sous leurs feux le fort de Douaumont et ses abords. Un effroyable duel d'artillerie s'était engagé. Ayant été chargé à ce moment même, avec la compagnie que nous commandions, la 8e du 101e régiment d'infanterie de tenir, entre le Douaumont et l'étang de Vaux, la tranchée longeant la voie ferrée de Verdun à Montmédy, les notes que nous prenions au jour le jour sur notre carnet de poche seront encore ce qui pourra donner au lecteur l'idée la plus vraie de la bataille.

Voici ce que nous écrivîmes le vendredi 19 mai

(Capitaine DELVERT

« Histoire d’une compagnies 6e compagnie du 101e régiment»

La formidable lutte d'artillerie n'a pas une seconde de répit. On est assourdi, comme hébété.

Depuis

La nuit, sous les étoiles, de nos premières lignes au fond du ravin, montent des fusées vertes « Allongez le tir ! » crient désespérément nos pauvres camarades broyés par nos 155.

Et d'autres appels s'élèvent de tous côtés fusées rouges sur le plateau de Hardaumont « Nous sommes attaqués! Tirez! Tirez, camarades !!

Barrez la route devant nos tranchées!

Cependant que, du côté des boches, partent d'autres fusées, des fusées éclairantes celles-là, qui jaillissent des ténèbres à tout instant pour veiller à ce qu'aucune pelletée de terre ne soit remuée par les victimes désignées à l'écrasement de leurs obus.

Le sifflement des projectiles, qui se croisent en tous sens au-dessus de nos têtes, est tel qu'on se croirait au bord de la mer, les oreilles bourdonnantes de la houle des flots soulevés, cependant que le fracas des éclatements ponctue la tempête de coups de foudre en un tonnerre continu.

Nous faisions l'essai, en cette occasion, de notre nouveau

matériel d'artillerie lourde qui commençait à venir sur le front, en

particulier du mortier de 370. Les résultats étaient remarquables. Un de ces

obus monstres tombant le 20, à

Cependant, une double parallèle de départ était creusée,

par ces nuits de mai très courtes, illuminées de fusées éclairantes qui.

forçaient les travailleurs à se planquer à tout instant, au milieu des balles

et des obus; et le 22, à

A

• Une partie de la superstructure, seule, était entre nos

mains. Nos troupes s'y maintenaient toute la journée du 23 : mais, écrasés

l'obus, assaillis par des contre-attaques redoublées de troupes fraîches (le 1e

Corps bavarois, l'un des meilleurs de l'Armée allemande), nos fantassins

devaient se replier dans l'après

« L'Allemand mettait à garder le Douaumont un acharnement inouï; pour cette colline, il eût engagé toutes les forces de l'Empire. Et l'ayant un instant perdue, il en restait furieusement inquiet. Or, pour la garder, il lui fallait à tout prix le massif de Vaux, au sud.

Les combats au fort de Vaux

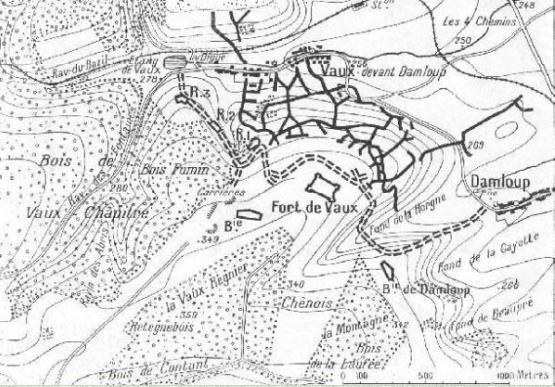

Le fort de VAUX à été construit en maçonnerie au environ

de 1881-1884, renforcé à divers endroit par du béton armé, il est achevé en

1912. Sa situation géographique est importante car il domine la vallée de

En dessous du fort face au Nord-est, la pente est douce,

puis devient très abrupte. Fin mai 1916, la tranchée ennemie court à 150 mètres

du fort dans cet angle mort. Une mince tranchée française parallèle à la

tranchée allemande serpente, de l'étang de Vaux à gauche jusqu'à la position de

Damloup à droite. Plus à gauche les tranchées françaises sont établies sur les

pentes Est du ravin de

« Du 31 mai au 5 juin, ce fut, sur le massif de Vaux, le plus formidable assaut peut-être de toute cette bataille de Verdun ».

Ayant été de ceux qui subirent cet assaut, nous allons le

raconter avec toute l'exactitude que nous permettront nos souvenirs, précisés

par des notes prises au cours même de la lutte. (Capitaine Charles DELVERT « Histoire

d’une compagnie 6e compagnie du 101e régiment»)

Relevés à la tranchée de la voie ferrée, dans la nuit du

24 au 25 mai, par la 6e compagnie du 124e régiment

d'infanterie que  commandait

le brave Dupont, alors lieutenant, nous étions descendus pour quelques jours au

tunnel de Tavannes, dont tous les combattants de Verdun ont gardé le souvenir.(raconté par René

LEGENTIL)

commandait

le brave Dupont, alors lieutenant, nous étions descendus pour quelques jours au

tunnel de Tavannes, dont tous les combattants de Verdun ont gardé le souvenir.(raconté par René

LEGENTIL)

C'était le grand abri pour les réserves dans le secteur Douaumont-Vaux. Long de 1500 mètres environ, il servait d'asile à des services sédentaires : compagnies du génie, états-majors, et aussi aux troupes de relève qui venaient s'y reposer entre deux tenues de secteur.

Ce tunnel :

Une haute voûte qu'ont noircie les fumées de train. Sous cette voûte, dans la nuit, des couchettes installées sur trois étages, en travées de cent à cent-cinquante mètres, travées séparées par des espaces vides où, pour se reposer, les hommes n'ont que les rails et les traverses.

Au milieu de ces espaces vides, des tinettes, des mares infectes d'urine et d'excréments. L'air est fétide, lourd, d'une odeur de sueur et de déjections à se trouver mal. Une nuit passée là, et les hommes sont pâles, ont les traits tirés, ne peuvent se tenir sur leurs jambes.

J'ai cinquante-trois malades ce matin. Chiffre énorme. J'ai menacé du Conseil de guerre ceux qui ne seraient pas reconnus. Les malheureux ! En réalité, c'est toute la compagnie qui est malade.

Sur 1500 mètres de voûte, il n'existait pas, en effet, une seule prise d'air ! On commençait à en amorcer une comme nous arrivions : il y avait près de vingt mois que le tunnel servait d'abri.

Le dimanche 28 mai, dans la nuit, après quatre jours de tunnel, nous remontions en ligne.

Le bataillon devait se tenir en réserve au « ravin des

Abris », lequel se trouvait à l'entrée du ravin des Fontaines, plus justement

appelé par les poilus « ravin de

En attendant, chaque nuit, nous devions fournir des corvées de travailleurs ou de transport de munitions.

Ces corvées, au milieu de ce terrain bouleversé d'entonnoirs et perpétuellement battu par les obus des deux artilleries, s'accomplissaient dans des conditions effroyables.

Voici ce que j'écrivais sur mon

carnet, le lendemain même de notre arrivée aux Abris, sous le titre: « Nuits de

Mai, 1916 ».

R = retranchements quatre

retranchements : R1 à 4 défendaient le défilé de Vaux entre le fort et la

fausse-côte (voir carte)

R = retranchements quatre

retranchements : R1 à 4 défendaient le défilé de Vaux entre le fort et la

fausse-côte (voir carte)

Les ordres sont donnés ; la corvée se rassemble à la carrière, au-dessus du poste de commandement.

A peine suis-je rentré, explosion formidable qui secoue tout le gourbi.

Dubuc , à bout de souffle, dévale dans la cagna.

Mon capitaine ! mon capitaine !

Du dehors viennent des cris, des gémissements

« A moi ! »

Dubuc a repris haleine.

Un obus vient de tomber dans la corvée ! C'est épouvantable! Je vais faire ramasser les blessés.

Il se lève; Rouzeaud, qui est de jour, le suit. Il me semble qu'un coup de massue s'est abattu sur moi. Je gagne la porte du gourbi.

C'est à deux pas, derrière le PC. Il fait une nuit noire à ne pouvoir mettre un pied devant l'autre.

Tout à coup jaillit la clarté d'une fusée éclairante. Là-bas, près d'un tronc d'arbre, un amoncellement de corps. Ils ne bougent pas. Combien sont-ils ? Je vais pour m'approcher.

Explosion formidable. Une flamme rouge me frappe les yeux. Un nouvel obus vient d'éclater. je suis secoué jusqu'aux entrailles. La fumée prend à la gorge. Une pluie d'éclats et de terre tombe autour de moi. De la nuit sortent des cris, des râles ; et Dubuc et Rouzeaud qui étaient devant moi !

Je rentre dans la cagna, hébété. Dubuc paraît. Il s'écroule sur la couchette, la mine décomposée.

« Mon capitaine, il y a de nouvelles victimes »

Au poste de secours, on ne trouve que trois brancards. Des fainéants de musiciens, accroupis auprès, refusent d'aller chercher les blessés, sous prétexte qu'ils sont brancardiers divisionnaires et ne sont la que pour porter les blessés à Tavannes.

Le poste de secours est fait pour six à huit blessés au plus. Et il en arrive de toutes parts, les miens d'abord, ceux des premières lignes ensuite. C'est une vraie boucherie, pleine de sang et de râles. Sur la peau blanche, des filets de sang vermeil ; des faces décomposées, verdies ; des lambeaux de linge, où restent des lambeaux de chair; une odeur écoeurante. Dans le fond, près d'une bougie, l'aide-major avec l'aumônier, les mains dégouttantes de sang, ne s'arrêtent pas de panser.

Et tout autour, dans les ténèbres, s'écrasent les obus, sans un instant de répit, achevant les blessés qui n'ont pu trouver place à l'intérieur.

Si la moitié de la compagnie est par terre, tant pis; il faut que la corvée parte.

Mais à une seconde instance écrite - de ma part, il est allé voir le charnier et a fait répondre: « Ça va bien! »

Neuf à dix tués, douze blessés graves, dix à douze blessés légers ou commotionnés.

Toute la nuit, les boches battent le ravin de leurs obus.

Mardi 30 mai.

Je suis allé ce matin à l'endroit du massacre.

Une longue mare de sang violet et gluant est figée près du tronc d'arbre. Des casques pleins de sang, des sacs éventrés, des pelles, des fusils éclaboussés de sang.

Une chemise toute blanche émerge, maculée de taches rouges, d'un amas de débris informes. Près de l'arbre une tête n'a pas encore été ramassée. Sans doute celle du pauvre petit Damiens, porté disparu.

Sur ce charnier bourdonne un vol de grosses mouches bleues qui se gorgent de sang.

Ce jour même, nous recevions l'ordre - les commandants de compagnie et le chef de bataillon d'aller reconnaître les positions de défense extérieure à l'ouest du fort de Vaux tranchée ouest et courtine, entre le fort et R1, enfin la batterie (à quelque deux cents mètres en arrière de R1), où devait se tenir la compagnie de réserve.

Reconnaissance dans la nuit, au milieu des éclatements

nous aveuglant de leur flamme rouge ; des souches sur lesquelles on bute ; des

trous où l'on tombe, sans  compter tout l'acier qui pleut autour de nous!... »

compter tout l'acier qui pleut autour de nous!... »

Le lendemain soir, les quatre compagnies allaient prendre possession du poste qui leur était assigné : la 5e (capitaine Hillère) à la courtine, la 7e (sous-lieutenant Tournery) à la tranchée ouest, la 6' (lieutenant Biancardini) à la batterie avec le chef de bataillon et son adjoint, la 8e enfin (capitaine Delvert) à R1.

Relève effroyable sous le bombardement, au milieu des hurlements des blessés.

Le colonel (lieutenant-colonel Lanusse) m'avait dit, lorsque j'étais passé au poste de commandement : « C'est une mission de confiance qui vous est donnée... » Et le lendemain matin, jeudi 1e, juin, dès que le jour fut levé, l'inspection « du paysage », comme nous disions, me donna l'explication de ces paroles.

De mon poste de combat, au-dessus de mon poste de

commandement, je découvrais tout le champ de bataille, comme d'un balcon : la

voie ferrée, l'étang de Vaux,

Il était certain que, si les boches voulaient enlever le fort, nous devions être ici violemment attaqués.

Or, l'ennemi avait poussé ses positions avancées jusqu'à proximité : il occupait devant nous la tranchée dite de Sérajevo, distante de R1 de vingt-cinq mètres sur la droite (au point où nous rejoignait la courtine), et de soixante sur la gauche!...

Une circonstance, toutefois, favorisait la défense. Le camarade que je remplaçais, le capitaine Susini, avait eu l'heureuse idée de faire transporter dans le retranchement trois mille sacs à terre, en souffrance au poste de commandement Fumin.

Il avait passé ses quatre nuits à les faire remplir, à en

renforcer le parapet et à doubler celui-ci d'un pare-éclat, travail que j'avais

continué et poussé activement sitôt arrivé, vers

Et, de fait, c'est lui qui nous a permis de tenir: les « trommelfeuer » ennemis par gros calibre, malgré leur violence et leur durée, nous ont causé peu de pertes. Je ne sais si le 75, contre lequel nous étions moins protégés, ne nous en a pas causé davantage...

Il faisait un soleil radieux. De mon créneau d'observation, je regardais la belle lumière blonde illuminer l'horreur de ce lugubre désert, lorsque, tout à coup (à mon poignet ma montre marquait huit heures), je vis en face de moi, de l'autre côté du ravin où dormait l'étang de Vaux, le plateau de Hardaumont se couvrir de larves grises. On eût dit une fourmilière quand on l'a frappée du pied.

Les boches attaquaient!...

Sous le ciel bleu, dans le soleil, je vis les larves grises aborder les tranchées du saillant. Des flocons de fumée blanche s'élevèrent: on se battait à la grenade... Je donnai l'ordre de tirer sur les vagues d'assaut qui se pressaient toujours plus nombreuses... Notre fusillade déchaîna celle de nos voisins de Sérajevo ; et, bientôt, ce fut un terrible duel au fusil avec nos voisins immédiats.

Cependant, à la lorgnette, je voyais les boches progresser

vers

Nul doute qu'ils ne projetassent d'enlever les unes après

les autres les défenses extérieures du fort et de l'aborder ensuite. Ici, ils attaquaient

le flanc gauche de la position; derrière nous, ils en assaillaient le flanc

droit, par Damloup, la batterie de Damloup et le fond de

Si R3 et R2 cédaient à leur tour, je ne pouvais manquer d'être attaqué bientôt.

Il était à peu près neuf heures. Le soleil rayonnait, splendide, et répandait sa lumière déjà morne sur ce champ de bataille. Je donnai l'ordre à Dubuc de distribuer des grenades en recommandant aux hommes de ne pas s'affoler et ne les lancer qu'à bonne portée. Nous n'en avions que quelques caisses et il était sage de prévoir un ravitaillement difficile.

Puis, par un raidillon qui descendait au ravin montant de

Vaux, en longeant un cube de béton, appelé

Une piste, bouleversée de trous d'obus et où l'on butait sur les cadavres, courait à l'entrée du ravin. Nous y étions en liaison à vue avec R2 et en liaison effective avec la compagnie de soutien du poste de commandement Fumin.

Je prescrivais à Perrin de placer les deux pièces dont il disposait ici, l'une à droite, l'autre à gauche de l'entrée du ravin, de manière à prendre d'enfilade chacune des pentes et à interdire tout débouché à l'ennemi, avec ordre d'y aller carrément, car si nous manquions de grenades nous avions des cartouches en abondance.

Puis, après avoir vu tout mon monde au créneau, où la lutte au fusil continuait, après avoir vérifié à droite les deux mitrailleuses qui flanquaient ma ligne, je regagnai mon poste de combat, et rédigeai un compte rendu en double expédition, l'une pour le chef de bataillon à la batterie, l'autre pour le colonel au poste de commandement Fumin

A

Mais bientôt le combat cessait à R2. Ce dernier retranchement était pris, lui aussi !

Et déjà l'on voyait des boches, en bras de chemise, remuer la terre et retourner la tranchée contre nous, sans paraître d'ailleurs se soucier de nos coups de fusil.

Cependant, les mitrailleuses du ravin claquaient toujours. Je m'y portai, car pour l'instant le grand danger était d'être débordé par la gauche...

Devant le champ de tir des pièces, les pentes désolées étaient jonchées de cadavres ; d'autre part, la liaison avec Fumin existait toujours.

Je regagnai le poste de commandement où m'attendait un coureur portant l'ordre suivant, dont je retrouve le papier pelure plié en quatre dans mon carnet

« Une brigade (brigade à notre gauche) va contre attaquer par le Ravin des Fontaines. Continuez à surveiller et à tenir sous votre feu le ravin venant de Vaux, de façon à y empêcher toute infiltration.

Ce soir, renforcez votre surveillance du ravin.

Ct de Benoist (adjoint au colonel)».

Que ce fût la contre-attaque ou la lassitude, après un

combat de plus de six heures il y eut une accalmie vers

Voici ce qu'elles disent :

« L'aspect de la tranchée est atroce. Partout les pierres sont ponctuées de gouttelettes rouges. Par place, des mares de sang.

Sur le parados, dans le boyau, des cadavres raidis couverts d'une toile de tente. Une plaie s'ouvre dans la cuisse de l'un d'eux (Aumont). La chair en putréfaction, sous le grand soleil, s'est boursouflée hors de l'étoffe et un essaim de grosses mouches bleues s'y pressent.

A droite, à gauche, le sol est jonché de débris sans nom : boîtes de conserves vides, sacs éventrés, casques troués, fusils brisés, éclaboussés de sang.

Une odeur insupportable empeste l'air. Pour comble, les boches nous envoient quelques lacrymogènes qui achèvent de rendre l'atmosphère irrespirable ».

Or, la bataille ne faisait que commencer…

Quatre jours encore, jusqu'au lundi soir, 5 juin, nous allions tenir dans ce retranchement qui, dès ce jeudi même 1e juin, était pris d'enfilade par des mitrailleuses boches en batterie sur la croupe du bois Fumin, et à revers par celles installées sur la superstructure du fort, où des éléments étaient déjà parvenus.

Les tirs de démolition se multipliaient de plus en plus massifs, les tirs d'encagement de plus en plus serrés. Nous étions emprisonnés dans un cercle d'explosions. Plus de communications avec l'extérieur. Plus de ravitaillement d'aucune sorte; pour vivres, quelques biscuits, quelques boîtes de « singe », qu'on hésitait à manger par crainte d'avoir soif.

Dans le fort, il y avait encore la citerne qui dura

jusqu'au 4 juin ; mais nous, il nous fallait envoyer une corvée à Tavannes, et

qu'elle pût revenir, car

La dernière corvée d'eau qui nous parvint, nous arriva le

2, à

En ces premiers jours de juin, où il fit un soleil torride, nous n'eûmes pour boire que l'eau de pluie recueillie dans, les toiles de tente, et il ne plut que deux fois, le samedi matin et le lundi matin.

Impossible de prendre le moindre repos. Nous étions dévorés par les poux , dont on sentait les morsures sitôt que l'on n'était plus préoccupé par le combat.

Le samedi 3, au matin, je note sur mon carnet : « Il y a près de soixante douze heures que je n'ai pas dormi. »

Il nous fallut soutenir quatre assauts : un le vendredi

soir à

Après la dernière attaque, le dimanche matin 4 juin, il restait à la 8e compagnie 39 hommes !

Ne pouvant plus espérer de l'arrière aucun secours en munitions, il m'avait fallu rationner les grenades, donner l'ordre d'attendre l'ennemi à quinze pas et ne taper qu'à mon commandement.

J'ai dit que je n'en avais trouvé que quelques caisses à ma prise de commandement. Encore faillirent-elles nous faire défaut dès le second jour (vendredi 2).

Vers 21 heures, alors que nous venions de repousser l'attaque lancée à la tombée de la nuit, une fusée-signal, partant entre les jambes du signaleur au lieu de monter en l'air, mit le feu au dépôt de fusées. Il y en avait une soixantaine. Ce fut, dans les ténèbres, un feu d'artifice multicolore qui nous attira immédiatement une grêle de 77.

Le feu se communiqua aussitôt aux sacs à terre qui constituaient les murs du poste de commandement, et au dépôt de munitions.

Les cartouches se mirent à crépiter dans les flammes, dont le rougeoiement éclairait tout le retranchement...

Je me précipitai sur l'endroit où étaient entassées les caisses de grenades. J'y trouvai Dubuc : la même pensée nous était venue à tous deux... En vitesse, nous nous mîmes à sortir les caisses... Enfin, j'attrapai la dernière : le bois en était déjà tout brûlé d'un côté.

Ainsi, nous eûmes jusqu'au bout de quoi fournir à ce terrible corps à corps.

Pendant que nous luttions à R1, dans le fort, le commandant Raynal organisait cette admirable défense pied à pied

Dans les coffres, dans les gaines, dans les galeries, ce fut « une effroyable lutte de taupes ». L'atmosphère enfumée, empoisonnée par les explosions, par les gaz, était proprement irrespirable; et comme dans R1, la soif, l'horrible soif sévissait.

Dès le 4, la citerne était épuisée.

« Je suis dans mon poste, écrit le commandant, à propos du 6 juin... Des bruits de gémissements nous parviennent. Mêlé à ces gémissements, un autre bruit s'accentue : c'est un pas hésitant, un frôlement de mains sur la muraille.

« Tout à coup, la porte s'ouvre. Oh ! l'effrayante apparition ! Un blessé est là, son torse mibandé de linges sanglants. Il s'appuie d'une main au chambranle de la porte. Il avance une jambe et met son genou à terre. Il tend vers moi son autre main dans un geste suppliant, et d'une voix éteinte

« - Mon commandant ! à boire !... »

« C'est la fin. A moins d'un miracle, cette nuit sera la dernière de notre résistance ; mes hommes qui ne boivent plus, ne mangent plus, ne dorment plus, ne tiennent debout que par un prodige de volonté.

« Je vais faire une tournée dans les couloirs ; ce que je vois est affreux. Des hommes sont pris de vomissements causés par l'ingestion d'urine, car ces malheureux en sont arrivés là, à boire leur urine !

D'autres s'évanouissent. Dans la grande galerie, un homme lèche un petit sillon humide sur le mur...

Dans R1 aussi, la situation devenait de plus en plus tragique.

Notre Commandement, sachant que la superstructure du fort était tout entière occupée par l'ennemi et voulant la rendre intenable, la faisait couvrir de projectiles, d'autant que l'on croyait que nous avions succombé, nous aussi, comme le prouve le message que je reçus le dimanche 4, à 23 heures...

Auparavant, nous avions subi - de notre propre artillerie - un terrible tir de démolition, à 18 heures!

Épuisés comme nous l'étions, nous n'avions, certes, pas besoin de ce surcroît d'épreuves.

Heureusement, les boches, étrillés à quatre reprises, nous laissèrent en repos ce dimanche soir et le lundi matin, et ne tentèrent pas à nouveau de franchir l'espace, couvert de cadavres des leurs, qui nous séparait d'eux.

La compagnie du 298e régiment d'infanterie, qui devait nous relever et dont les premiers éléments étaient parvenus au retranchement avec leur chef, le lieutenant Claude, dès le samedi 3, avait à peu près entièrement rallié. Nous reçûmes l'ordre définitif de relève le lundi 5. A la nuit, nous quittâmes le retranchement, laissant nos morts « alignés sur le parados, dans leur toile de tente dégouttante de sang », nombreux, hélas !

Je n'avais plus que 37 hommes.

La compagnie du 298e résistera trois jours encore, dans des conditions de plus en plus précaires

Mais en descendant sur Haudainville, nous avions la joie de croiser les zouaves et les coloniaux qui arrivaient à la rescousse. Une fois de plus, la ruée boche était bloquée.