Février – avril 1915

1915 c'est,

sur le front français, la stabilisation, la guerre d'usure,

la guerre de tranchées.

LES FRANÇAIS DÉCIDENT D'ENLEVER

LES ÉPARGES

LA CRÊTE EST ENFIN PRISE

D'ASSAUT Avril

1915

CETTE FOIS ON TIENT LA CRÊTE ET ON

LA TIENT BIEN

Témoignages autour de l'attaque des Éparges

Partout on

s'installe, on s'enterre ; c'est la première période des tranchées, période qui

n'est pas brillante, parce qu'on manque encore de tout le matériel nécessaire

pour des organisations défensives aussi étendues (près de 600 kilomètres).

Enfin, peu à

peu, l'immense front se garnit d'une première ligne. Elle est loin d'ailleurs

d'être continue ; de larges intervalles séparent encore ces tranchées qui,

elles-mêmes, sont peu profondes.

On creuse

surtout les boyaux qui y conduisent ; partout une boue intense (les caillebotis

ne sont pas encore inventés) ; souvent aussi, beaucoup d'eau.

Les abris pour

le personnel sont recouverts de paille, de terre et de rondins, qui mettent les

occupants à peu près à l'abri des intempéries mais non des marmites.

Peu ou point

d'engins de tranchée; ils n'apparaîtront qu'un peu plus tard.

Seuls, des

mitrailleuses, des mortiers lisses de 0.95 (datant du Premier Empire) ainsi que

quelques petits canons de 37 et de 47 de la marine, renforcent le tir des

fantassins et flanquent les ouvrages.

Dès le début de

ce nouveau genre de guerre on a bien pensé à se servir de grenades, mais on ne

dispose encore que de grenades sphériques du modèle que l'on utilisait,

autrefois, en Crimée et qui date d'ailleurs du dix-huitième siècle.

Afin d'éviter

les nombreuses pertes subies par les sentinelles placées derrière les créneaux,

on a réclamé des boucliers métalliques mais, dans ces premiers mois de 1915, on

n'en possède qu'un nombre assez restreint.

Pour la nuit, on n'est pas encore pourvu de

projecteurs et surtout de ces fusées éclairantes qui rendront, plus tard, tant

de services en rassurant les veilleurs et en évitant, aussi, leur énervement

qui se traduisait, presque toujours, par des tirailleries inutiles et souvent

même par des pertes sensibles.

Pour la nuit, on n'est pas encore pourvu de

projecteurs et surtout de ces fusées éclairantes qui rendront, plus tard, tant

de services en rassurant les veilleurs et en évitant, aussi, leur énervement

qui se traduisait, presque toujours, par des tirailleries inutiles et souvent

même par des pertes sensibles.

Pas de cuisines

roulantes; les cuistots font la popote à 5 ou 600 mètres des lignes et la fumée

de leurs feux attire souvent les foudres de l'artillerie ennemie.

Eux-mêmes,

quand ils vont porter la soupe dans les tranchées, sont fréquemment repérés par

cette même artillerie.

Quant à la

nôtre, en dehors du 75, elle ne dispose, par armée, que de quelques batteries

de 120, de 155 court, de 95 et d'un très petit nombre

de mortiers de 220. En général, elle est placée trop près des tranchées et, mal

couverte, elle subit des pertes inutiles

Les postes de

secours sont aussi primitifs que les abris; ne pouvant assurer une protection

efficace aux blessés on se hâte d'évacuer ces derniers sur l'arrière, sans

pouvoir leur donner les premiers soins nécessaires.

Même le jour on

est obligé de travailler pour relier, le plus tôt possible, les tranchées entre

elles et hâter l'organisation défensive ; ce qui occasionne des pertes.

L'hygiène

forcément est un peu négligée ; d'où l'envahissement des tranchées par

d'innombrables rats qui, à tous points de vue, empoisonnent l'existence des

poilus.

Les liaisons

téléphoniques entre les tranchées et l'artillerie, ainsi qu'avec le

commandement, sont installées de la façon la plus précaire; aussi sont-elles

interrompues constamment par le tir de l'artillerie ennemie.

Les dépôts de

matériel et de munitions ne sont pas encore reliés aux tranchées par des rails

à voie étroite ; Tous les transports doivent se faire à dos d'homme.

La nuit, tout

le monde est sur pied, à la fois pour parer à une attaque et aussi pour

exécuter les travaux de terrassement qui exigent, à cette époque, - puisqu'il

faut tout créer - un très nombreux personnel.

Bref, au cours

de cette première période des tranchées, nos poilus eurent à supporter

d'énormes fatigues.

Mais là ne se

bornèrent pas leurs épreuves.

Le haut

commandement, tout en renonçant à des opérations de très grande envergure, fut

bien obligé, ainsi qu'on a pu le voir dans l'avant propos, de monter, au cours

de cette année 1915, deux ou trois attaques assez puissantes ainsi que toute

une série d'attaques secondaires. Il fallait bien empêcher les Allemands de

porter leurs réserves sur le front de nos Alliés, sur le front oriental.

De plus, sur

cette immense étendue fortifiée, où l'on s'installait, il y avait toute une

série de positions tactiques importantes que l'on ne pouvait laisser occuper

par l'ennemi. De là, afin d'éviter de trop grosses pertes, cette guerre de

mines que l'on organisa sur presque tout le front, et qui, en réalité, donna

lieu à des combats plus durs qu'on ne le croyait.

C'est

précisément cette guerre de mines que nous avons l'intention d'exposer dans ce

chapitre et nous choisirons une des parties du front la plus intéressante :

celle des Éparges, parce que c'est là où les poilus, au point de vue de ce

genre de guerre, eurent à soutenir les plus rudes combats, ce qui leur permit

d'ailleurs, de se couvrir de gloire. Les hauts faits qu'ils accomplirent sont

donc bien à leur place dans cette page.

En ces premiers

mois de 1915, la guerre de mines était caractérise par l'exécution de sapes

(longs couloirs boisés), permettant de s'avancer à couvert vers l'adversaire.

Tous les 30 ou

40 mètres les têtes de sapes étaient reliées par des parallèles. Lorsque les

sapes paraissaient suffisamment près de l'ennemi, les sapeurs amorçaient une

entrée en galerie de mine pour conduire à un fourneau d'explosifs dont

l'importance de la charge variait avec la distance qui séparait le fourneau du

terrain naturel.

Mais souvent

l'ennemi, aux aguets, éventait ces travaux souterrains ; il faisait alors des contre-mines,

c'est-à-dire creusait des galeries au dessous de celles de l'adversaire, y

installait des fourneaux et s'efforçait de le faire sauter... avant de sauter

lui même.

C'était alors

la guerre de mines proprement dite, telle qu'on l'avait pratiquée autrefois, à

Sébastopol.

Mais

qu'étaient-ce donc que ces Éparges dont on a tant parlé pendant et après la guerre?

Rien, en fait,

de bien extraordinaire : une simple crête, un long éperon situé sur les côtes

de Meuse, à peu près à égale distance entre Verdun et Saint-Mihiel, au-dessus

du village des Éparges qui a donné son nom à ce terrible coin du champ de

bataille.

La crête des

Éparges dominait, d'une part, vers l'est, toute la plaine de la Woëvre et,

d'autre part, vers l'ouest, toutes nos organisations défensives ; d'où, pour

les deux adversaires, Allemands et Français, un intérêt de premier ordre à s'en

assurer la possession.

A l'époque dont

nous nous occupons les Allemands tenaient cette crête, et l'avaient organisée

de telle façon, qu'ils pensaient bien pouvoir y résister à toutes les attaques

françaises.

Au début de

février 1915, le général commandant la 1re armée prescrivait à la 24e brigade (106e régiment d’infanterie et

le 132e régiment d’infanterie ) du 6e corps, d'attaquer et d'enlever la

forte position des Eparges.

Des

renseignements, fournis par des prisonniers, avaient donné des indications très

précises pour régler la préparation d'artillerie.

L'attaque

devait avoir lieu le 17 février, être menée par un bataillon du 106e régiment d’infanterie, suivi et soutenu par un autre bataillon

du même régiment.

Deux bataillons

du 132e régiment

d’infanterie marcheraient en

échelon et à gauche du 106e, pour occuper

les tranchées ennemies dès qu'elles seraient conquises.

1° D'occuper

les entonnoirs ;

2° Ensuite,

étayé par le 132e

régiment d’infanterie, de

poursuivre son avance.

La journée du 17 février.

Le 17

février, le 2e bataillon,

suivi du 1er, quitte la tranchée de Calonne avant le jour et, dans la matinée,

occupe la première parallèle.

Un grand calme

règne, sur toute la ligne : pas d'obus, pas d'avions en l'air ; simplement de

temps en temps, quelques coups de fusil partent des tranchées.

Tout le sol

remue comme s'il était agité par un tremblement de terre ; des fumées immenses,

toutes blanches, parsemées cependant de quelques taches noirâtres, s'élèvent en

avant de la crête des Eparges, au-dessus des fourneaux dé mine.

Elles se

développent ensuite en énormes volutes qui sortent les unes des autres. En même

temps des détonations formidables retentissent au-dessus des fourneaux et,

presque aussitôt ce sont nos canons qui viennent joindre leurs hurlements à ce vacarme

d'enfer.

quand même et malgré quelques coups courts

de notre 75.

quand même et malgré quelques coups courts

de notre 75.

On atteint

enfin la tranchée de tir où l'on s'arrête un bon moment

Tout d'un coup

un grand silence; nos canons se sont tus (il est 15 h10) et pas un coup de

fusil ne part des tranchées allemandes.

Donc : en

avant.

Tous les

poilus, précédés des officiers, la baïonnette haute, sautent hors des tranchées

et bondissent vers les entonnoirs.

Ils enjambent

les trous d'obus, les réseaux-plus ou moins détruits

de fils de fer, les cadavres qui jalonnent le no man's land ainsi que tous les

blocs de terre et débris lancés par l'explosion des mines : madriers, chevaux

de frise, paquets de fil de fer, armes, caisses à munitions en miettes, etc...

On arrive enfin

dans les tranchées allemandes que l'on trouve vides et à moitié disparues dans

les entonnoirs qu'ont creusés les explosions. De là on a une vue superbe sur

l'immense plaine de la Woëvre.

Les poilus,

tout joyeux d'une conquête aussi facile, ne manquent pas de lancer des «lazzis

» et ne se lassent pas d'admirer le paysage qui se déroule sous leurs yeux.

Et cependant le

sol est parsemé de cadavres et de blessés... Hélas! c'est

la guerre !

Ce sont des

prisonniers allemands qui apparaissent :

« lls

arrivent en courant, capotes ouvertes, sans armes, poussés par quelques-uns des

nôtres. Ils dévalent, faisant rouler les mottes sous leurs grosses semelles

ferrées.

- Halte ! crie le

capitaine Rive.

« Ils s'arrêtent, essoufflés, inquiets,

considèrent l'entonnoir plein de soldats français ; quelques-uns essaient de

sourire ; deux ou trois s'asseyent dans la boue. Ce sont des hommes du 5e

bavarois.

- Les gradés? demande

Rive.

« Un lieutenant fait un pas et salue, raide,

gauche, ses deux mains sèches crispées sur la jumelle qu'il porte en sautoir,

comme s'il avait peur qu'on la lui vole. Le capitaine parle ; il répond ;de brèves répliques s'entre choquent

- Die Russen

verschlagen? (les Russes

battus). - Noch wicht verschlagen (pas encore). - L'Allemagne ébranlée... - Jamais

- Le blocus... Jamais.

- Allez-vous-en.

« Ils descendent tous. Il en reste un pourtant, un

gamin en larmes,le front meurtri d'une bosse énorme, à

laquelle il porte la main, sans cesse, d'un geste inconscient. Puis il lève des

bras qui tremblent et il répète, les yeux soudain agrandis d'horreur

- Schrecklich! (affreux) Oh! Schrecklich.

- Engagé volontaire ? demande Rive. - Oui, monsieur le capitaine. - Étudiant ?

- Oui, monsieur le capitaine. - Quel âge.

- Dix-sept ans et demi.

- J'en ai quarante-huit, dit le capitaine Rive.

« Il regarde cet enfant qui pleure, secoue la

tête, casse un morceau

de

chocolat, le lui donne

- Chocolat.

- Merci, monsieur le capitaine.

- Descends maintenant ; va... descends.

« Et le gosse en larmes s'en va, en croquant son

chocolat.»

On se hâte, car

la nuit commence à tomber; l'on n'y voit déjà presque plus et la pluie, une

pluie fine mais pénétrante, recommence à tomber.

D'ailleurs, on

n'est pas longtemps tranquille ; bientôt les marmites tombent un peu de tous

les côtés : c'est l'artillerie ennemie qui a ouvert un feu lent mais continu

sur les positions conquises ; ce sont de gros noirs, des 150, qui soulèvent des

gerbes énormes de terre et éclatent avec un bruit assourdissant.

De temps en

temps aussi, de leurs tranchées de seconde ligne, les Allemands envoient

quelques rafales de mitrailleuses.

Et cela

continue ainsi jusqu'à 23 heures.

A ce moment, le

calme se rétablit, troublé seulement, de temps en temps, par quelques bombes

(des minen) qu'envoient les Allemands du voisinage,

sans doute pour bien montrer qu'ils sont toujours là et qu'ils veillent.

A 6 heures, le bombardement allemand recommence et,

cette fois, avec de plus gros projectiles que la veille (du 210 et même du 305)

Bientôt les

mitrailleuses ennemies entrent en action, puis la fusillade ; ce sont les

Allemands qui, sur toute la ligne, lancent une furieuse contre-attaque.

Leurs

fantassins ne tardent pas à apparaître en vagues puissantes, suivis d'autres

vagues encore qui ne tardent pas à bousculer les défenseurs de la crête et des

entonnoirs.

On se bat

ferme, mais les fantassins allemands, munis de grenades, balayent tout devant

eux et finalement nos poilus sont rejetés sur leurs tranchées de départ.

On se reforme

tant bien que mal; les Allemands essayent encore de progresser mais, cette

fois, sont arrêtés net.

Bientôt arrive

l'ordre de reprendre les objectifs perdus (les entonnoirs et la crête) ; le 3e bataillon du 106e est chargé de prendre la tête de

l'attaque.

A 15 heures commence la préparation d'artillerie.

« Peu à peu,

dit le lieutenant Maurice Genevoix, le vacarme de notre artillerie emplit

l'espace autour de nous. Sans qu'on s'en soit presque aperçu, cela devient

aussi brutal qu'hier ; sans même qu'on en ait eu conscience, nos cœurs se sont

remis à battre, le sang à nous gonfler les doigts, d'un flux appuyé et

puissant.

Nous nous

levons hors de nos trous, pour essayer de voir devant nous.

Nos obus frappent :

une zone de fumées noires et rousses ceint longuement toute la crête de ses

volutes énormes; elle bouge et se tord sur elle-même, sans monter ni descendre,

toujours pareille, noire et rousse, avec les piqûres vives des éclatements

nouveaux. De loin en loin une grosse marmite approche en brassant l'air, puis

tombe; on entend son fracas plus lourd, tandis qu'un panache mou, un instant,

flotte par dessus la zone des fumées, qui redevient très vite ce qu'elle était.

Nous sommes

tous debout attentifs et curieux, sans crainte aucune.

Les autres,

sous l'avalanche d'acier, ne peuvent que rester terrés, se crisper sur eux-mêmes,

en tâchant de n'être plus rien. Quel homme oserait se lever là-dessous, armer

son fusil, viser et tirer ? Nous regardons toujours, nous attendons, avec

une fièvre paisible, qu'il soit l'heure. Elle approche.

Il a ouvert une

boîte d'anchois et, proprement, délicatement, il écrase chaque minuscule

poisson sur une tranche de pain très mince, qu'il mange, le petit doigt levé.

Saint-Cyrien, déjà blessé, il est revenu cet hiver avec

son sabre de la mobilisation. Il s'élancera le sabre à la main, malgré ce que

nous lui avons dit : -« C'est bien mon droit», répète-t-il.

En effet.

-Baïonnette au

canon ! Commande-t-il. Et lui-même, posément, tire son sabre hors du

fourreau. - Nous ne regardons plus; les

obus tombent trop près. A quelques pas de nous, déjà, la galerie effondrée

montre son auvent noir sous le chaos des madriers.

Fontagné se baisse et passe; un à un, ses hommes le

suivent.

Nous passerons

après eux lorsqu'ils s'élanceront pour l'assaut. Ils sont au bord de

l'entonnoir, presque dedans; par une déchirure des fumées, on aperçoit les sacs

à terre empilés, là-haut, par les Boches.

- Regardez !

Regardez !

« Qu'est-ce que

cela veut dire? Nos canons tirent encore ; Fontagné brandit

son sabre et s'élance, suivi, dépassé par la ruée de ses hommes. On voit son

bras levé, le gland de la dragonne qui sautille autour de son poignet, des

soldats fous escaladant les pentes de l'entonnoir, dressés au faîte, disparus

de l'autre côté.

- En

avant ! En avant !

Par-dessus la

galerie, hors du boyau nous sautons à notre tour.

La crânerie

folle du lieutenant Fontagné, n'a cependant pas été

inutile, elle a largement contribué au succès qu'il n'a payé lui-même que d'une

légère blessure à la tête.

Dans la soirée

et dans la nuit, les Allemands lancent, à leur tour, quelques courtes attaques

qui, purement partielles, ne leur donnent aucun résultat.

La

journée du 19 février, se

passe sans attaque importante ni d'un côté ni de l'autre.

La

journée du 19 février, se

passe sans attaque importante ni d'un côté ni de l'autre.

Les fantassins,

épuisés, se bornent à panser, leurs plaies de tous genres et se contentent de

tenir. Les artilleries, elles, en profitent pour bombarder copieusement les

lignes adverses ; d'où des pertes sensibles chez les poilus et les feldgrauen.

A la fin de la

journée les Allemands lancent, cependant, quelques contre-attaques, elles

échouent.

Mais les forces

humaines ont des limites et les poilus qui, depuis l'avant-veille, ne cessent

de combattre nuit et jour ont atteint ces limites. Le colonel du 106e téléphone au commandant de la brigade

« Trois

cents tués au régiment, un millier de blessés, plus de 20 Officiers hors de

combat dont 10 tués, des tranchées vides ou du moins tactiquement vides; les

survivants presque morts d'épuisement, impossible de tenir si les Allemands

contre-attaquent encore.-»

Et le

commandant de la brigade de répondre : «Qu'ils tiennent.Qu'ils

tiennent quand même et coûte que coûte. »

Le 20

février au matin des

troupes fraîches : un

bataillon du 106e (à droite), un bataillon du 67e (au centre), et un bataillon du 132e (à gauche), après une très rapide

préparation d'artillerie, s'élançaient sur les tranchées allemandes et s'en

emparaient brillamment.

Au centre, le 67e dépassait même la fameuse crête et

dévalait sur les pentes qui descendent vers Combres.

Malheureusement

les Allemands qui, pendant la nuit, avaient massé, dans cette région des forces

importantes, se lancèrent aussitôt à la contre-attaque et rejetèrent nos

troupes sur leurs positions de départ.

Seul le

bataillon du 132e put se maintenir, pendant quelques heures,

dans un petit bois qu'il avait réussi à conquérir.

Des deux côtés

l'artillerie entra alors en action et, jusqu'à la tombée de la nuit, arrosa

copieusement les fantassins, qui organisaient les positions qu'ils occupaient.

En somme, au

cours de ces rudes journées : 17, 18, 19 et 20 février, malgré des prodiges de

valeur, nos troupes n'avaient pu s'emparer de leur objectif : la crête des

Eparges et, une fois de plus, le sang de l'infanterie avait abondamment coulé.

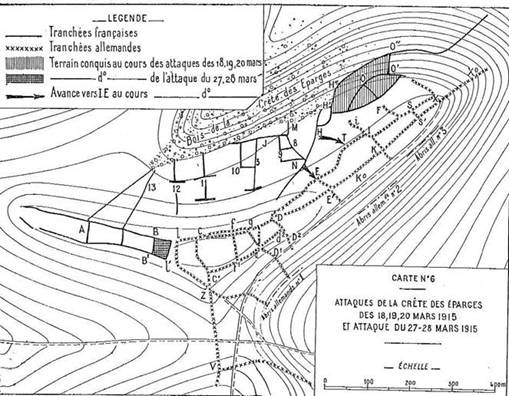

En mars, les attaques reprennent, ce sont encore des éléments de la

12e division qui les mènent . La 12e division

comprenait alors : les

106e , 54e , 132e, 67e,

302e régiments d'infanterie

et le 25e bataillon de chasseurs à pied.

En mars, les attaques reprennent, ce sont encore des éléments de la

12e division qui les mènent . La 12e division

comprenait alors : les

106e , 54e , 132e, 67e,

302e régiments d'infanterie

et le 25e bataillon de chasseurs à pied.

Les pertes sont

encore lourdes, d'une part comme de l’autre

lls arrivent cependant à se maintenir dans les

tranchées conquises mais, malgré des prodiges de valeur, mais ne peuvent

pousser au delà.

LA CRÊTE EST ENFIN PRISE

D'ASSAUT Avril 1915

Les opérations commencèrent le 5 avril et durèrent 4 jours, quatre jours de lutte et de souffrance avril .Elles n’ont pas eu d'équivalent parmi toutes les attaques menées depuis le début de la guerre.

L'objectif assigné fut le fameux point X qui était considéré un peu la clef de la position.

Ce fut encore

la 12e division qui fut chargée de l'attaque entendu le 106e fut de la fête et le 25e bataillon de chasseurs à pieds encore désigné accompagné du 72e monté en ligne depuis peu ; pour

prendre la tête des vagues d'assaut

Cette fois, le

succès récompensa les longs et pénibles efforts de la 12e division qui finit

par s'emparer des Éparges qui resta, dès lors, en notre possession jusque la

fin de la guerre.

Devant nous la fameuse butte que nous

allions attaquer.

«Le lieutenant nous apprend que nous

devons attaquer le point X.

«Bientôt le commandement de «En avant»

se fait entendre, commandement étouffé, car nous cherchons la surprise. Nous

nous dirigeons vers la tranchée boche et le point X.

« Des cris de : Franzouse

! Franzouse ! saluent notre apparition.

Un grand nombre d'Allemands enjambent

le parapet et se dirigent vers leur deuxième ligne, tandis que d'autres nous fusillent à bout portant; grenades et couteaux de tranchées

vont leur train.

« Nous sommes dans la tranchée boche;

il fait noir comme dans un four. On se compte, on s'appelle ; il n'y a pas trop

de manquants car l'attaque a été rapide.

« Mais les Allemands n'ont pas dit leur

dernier mot. Ils reviennent bientôt en nombre et, à notre tour, nous sommes

forcés de céder la place et de regagner nos tranchées de départ. La surprise

est manquée.

«Le jour commence à poindre; des

blessés, en rampant de trou en trou, essaient de regagner nos lignes.

« Bientôt, de tous côtés, notre

artillerie s'est mise. à tonner, 37, 75, 120, 90. Nos

mitrailleuses s'en mêlent aussi.

Mais les Allemands, un moment

interdits, se reprennent. Ils nous font, avec leurs 105, un feu serré de

barrage.

Notre artillerie n'a pas démoli tous

les fils de fer et force nous est d'en couper à la cisaille. Pendant ce temps

les mitrailleuses boches creusent de sanglants sillons dans nos vagues

d'assaut. A mesure que nous avançons vers le point X, nous voyons des Allemands

détaler, certains portant, sous le bras, leurs bottes, qu'ils ont été forcés

d'enlever de leurs pieds pour pouvoir les sortir de la terre glaise.

« Tout en avançant, les chasseurs

tirent sur les fuyards. Malgré le feu des mitrailleuses nous avançons et

lançons nos grenades.

Les deux artilleries se sont tues, car

elles ne savent plus au juste ce qui se passe et risquent de tuer leurs propres

fantassins. Par un effort suprême, nous arrivons au point X et saluons notre

victoire par un vigoureux Hurrah ! Des chasseurs emballés courent après les

Boches qui s'enfuient. Nous retournons les parapets et les réparons tant bien

que mal.

Un peu avant dans la nuit, je vais

faire un tour dans le ravin situé devant nous ; partout des morts et des

blessés. Dans les trous d'obus beaucoup de blessés sont tombés et sont morts

étouffés par la boue. Les brancardiers n'en peuvent plus.

« Nos hommes ont l'air d'être arrivés

au dernier degré de la résistance physique et morale. Avec nos yeux fixes, nos

figures aussi terreuses que celles des morts, nous ressemblons à des fous.

« Il nous arrive des prisonniers

volontaires, tout de neuf habillés, qui nous assurent que le Kronprinz y mettra

ce qu'il faut en hommes et en matériel, mais que nous ne garderons pas les

Éparges.

Il est certain que, pas plus tard que cette

nuit, nous aurons la visite des Allemands.

De nombreuses équipes de chasseurs nous

ont réapprovisionné en grenades et en cartouches. Des fusées éclairantes et des

fusées pour alerter l'artillerie sont également à portée de notre main partout

où il est nécessaire.

« Nos yeux fatigués se ferment malgré

nous. Tout à coup, des commandements en allemand nous réveillent, puis des

claquements de revolver. Immédiatement nous sommes aux créneaux.

- Laissez-les approcher, fait passer le

capitaine.

« Et au moment où nous distinguons les

casques des Allemands, un commandement retentit : « Feu à volonté. »

«Nous les recevons de la belle manière.

Tout part en même temps fusils, mitrailleuses, grenades et bientôt le 75 avec

ses arrachements de toile, suivi peu à peu de nos grosses pièces, car les

fusées rouges ont demandé du secours.

« La vague allemande, décimée par une

pareille réception, se replie en désordre dans un angle mort de la pente mais

pour se reformer et se relancer bientôt à l'assaut.

C'est un combat terrible et je salue

ici le soldat allemand des Eparges.

« Combien de violentes attaques allemandes

repoussâmes-nous, cette nuit-là? Je l'ignore, mais je sais que ce fut horrible !

Les abris et les boyaux regorgent de morts et de blessés. Les brancardiers, une

fois de plus, ne suffisent pas à la besogne.

« Le jour vient enfin arrêter le combat mais nous

recommencerons la nuit suivante. »

Les Allemands recommencèrent, en effet, la nuit

suivante, mais en furent pour leurs frais. Et la crête resta définitivement en

la possession des Français.

Honneur à ceux qui l'ont conquise : les poilus du 106e

R.I. et du 25e bataillon de chasseurs !

«Ce brasier des Éparges, qui venait de s'enflammer en février 1915, ne s'éteindra plus jusqu'à la fin de la guerre.

La violence de la lutte qui va se poursuivre sera due à la conformation des lieux ; il faut tuer ou être tué ; l'inaction est interdite.

En même temps se révélera un adversaire aussi implacable que l'homme : la boue des Éparges, cette boue d'argile et peu à peu de chair putréfiée (Verdun. Librairie de France)

En tout cas les souffrances et les sacrifices des poilus de la 12e division en 1915, ne furent pas vains puisque, jusqu'à l'armistice, la crête des Éparges resta définitivement entre nos mains.

![]()

QUELQUES RÉFLEXIONS

Tels furent ces

longs et sanglants combats des Éparges qui durèrent près de trois mois et qui,

malgré le succès final, ont laissé dans notre armée un souvenir pénible. C'est

qu'ils ont été particulièrement durs et ont causé des pertes considérables,

sans paraître procurer des résultats répondant à ces sacrifices.

Ils

ont eu en France, un très gros retentissement par suite même de leur âpreté,

des souffrances endurées par nos poilus et surtout des magnifiques faits

d'armes qui s'y sont déroulés.

Ils

ont eu en France, un très gros retentissement par suite même de leur âpreté,

des souffrances endurées par nos poilus et surtout des magnifiques faits

d'armes qui s'y sont déroulés.

Certains,

évidemment, prétendent que ces attaques locales de 1915, au point de vue

stratégique, ne sauraient se justifier et auraient même été complètement

inutiles. Ils oublient, tout d'abord, qu'au cours de cette année 1915, le haut

commandement français, afin de soulager les Russes, avait le devoir strict de

retenir, sur notre front, le maximum de réserves allemandes ; or le moyen, ce

n'était pas de rester inerte, mais d'attaquer un peu partout.

Les morts des

Éparges peuvent donc dormir en paix; leur sacrifice n'a pas été inutile !

Aussi, au cours

des années suivantes, grâce aux nouvelles méthodes de tir de notre artillerie,

grâce surtout au puissant matériel dont on la dota, quand on voudra se rendre

maître de positions importantes ou bien ouvrir des brèches dans les lignes

ennemies, on emploiera d'autres moyens.

![]()

Ce fut une dure

relève, celle qui suivit notre attaque des Eparges; il fait une nuit noire ; il

pleut et il gèle. Avec deux camarades commotionnés, nous partons vers Mont-sous-les-Côtes.

Il pleut

toujours. Du sentier où nous passons, nous entendons de nombreux cris « Au

secours ! » Il y a des hommes enlisés un peu partout et des blessés abandonnés.

Le lendemain

matin, au lever du jour, je suis assis dans la tranchée.

A

côté de moi, et également dans un boyau qui part derrière de tous les côtés,

des cadavres de soldats allemands, des cadavres soldats français, partout des

cadavres, dans toutes les positions toutes les attitudes. Bientôt les canons

tonnent ; je vois voler ici les bras et les jambes des malheureux. Et l'on

s'est étonné, après guerre, qu'il y ait eu tant de disparus !

A

côté de moi, et également dans un boyau qui part derrière de tous les côtés,

des cadavres de soldats allemands, des cadavres soldats français, partout des

cadavres, dans toutes les positions toutes les attitudes. Bientôt les canons

tonnent ; je vois voler ici les bras et les jambes des malheureux. Et l'on

s'est étonné, après guerre, qu'il y ait eu tant de disparus !

Le lendemain à

6h on constate avec stupeur que nos tranchées sont faites dans un charnier, les

toiles de tentes mises par nos prédécesseurs l'ont été pour cacher la vue des

corps et débris humains qui sont là.

Au bout de

quelques jours de ce séjour, et le soleil aidant, les mouches nous envahissent,

l'appétit a disparu, et lorsque l'ordinaire peut nous arriver, il est balancé

au-dessus du parapet. Seuls, le pinard et la gniole sont les bienvenus et

étanchent la soif qui nous étreint.

Les hommes ont

le teint cireux, les veux cernés.

Tout le long

d'une trouée pratiquée dans le taillis, pour des mitrailleuses sans doute, ce

n'est que cadavres couchés dans tous les sens et dans toutes les postures ;

avec d'autres camarades nous allons relever leurs papiers afin de les

identifier.

Comme nous nous

en retournons, soudain, des coups de feu éblouissent mes yeux « Vite,

vite, couchez-vous ! Fait une voix... » Ce que je m'empresse de faire, mais

trop tard ; une balle me traverse la poitrine.

Tous mes

compagnons regagnent la tranchée. Je demeure seul. Je sens le sang couler d'une

façon saccadée et à flots. Mes forces m'abandonnent complètement. Encore un

petit moment et si l'on ne me secourt, c'est la mort dans la solitude.

Mais j'ai eu

tort de douter de mes compagnons d'armes.

Voici que soudain

revient près de moi Kerfanio, avec des ciseaux qu'il

est allé quérir. Il coupe mes habits et couvre mes plaies de mon pansement,

puis il m'emporte à plat ventre sur son dos jusqu'à la tranchée.

Texte tiré de « La grande guerre vécue,

racontée, illustrée par les Combattants, en 2 tomes

Aristide Quillet, 1922 »

Michelin ,

guide des champs de batailles

Page précédente Page d’accueil