Les

crimes des Conseils de guerre

(Le texte semble daté de 1925)

Les

quatre caporaux de Suippes

En février 1915,

le 336e régiment d'infanterie avait pris part

aux violents combats de Perthes. En mars, on le retrouve néanmoins en première ligne

au moulin de Souain.

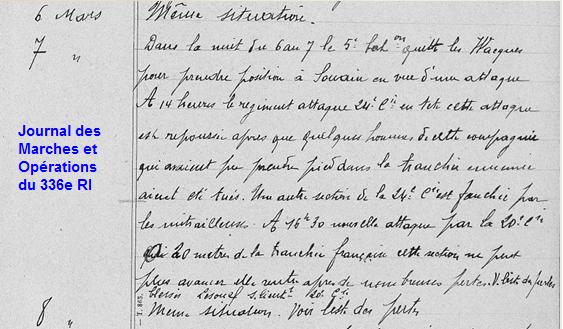

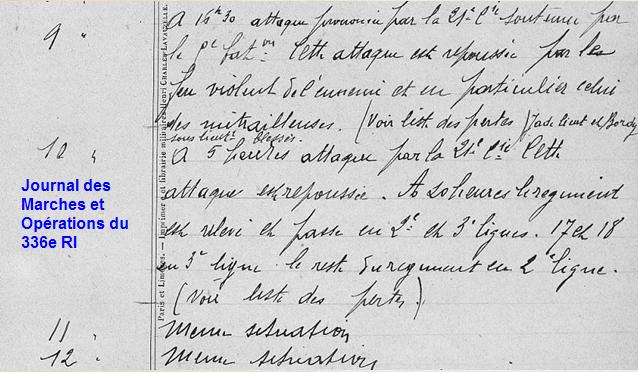

7 mars 1915

Le 7, après une préparation d'artillerie

insuffisante – suivant le témoignage du commandant Jadé,

ancien officier du 336e et actuellement député du

Finistère (en 1925) – on lance en avant la 24e compagnie, dont les effectifs

sont très réduits.

Elle est aussitôt rejetée dans ses tranchées avec

des pertes sérieuses.

Cet

échec ne décourage pas à l'état-major.

Cet

échec ne décourage pas à l'état-major.

Deux heures plus tard, après une brève canonnade,

on fait sortir la 21e compagnie, commandée par le commandant Dubois.

Celle-ci est à son tour également repoussée.

Dans la nuit, le capitaine Jadé,

de la 18e compagnie, reçoit l'ordre d'attaquer par surprise à 4h30 du matin les

tranchées ennemies, qui, la veille, n'ont pu être prises.

Mais la compagnie de première ligne qui doit

relever la 18e n'a pas été prévenue à temps. Un certain flottement se produit

au moment de son arrivée, et le capitaine Jadé, qui

avait donné l'ordre d'attaque pour 5 heures est obligé de le reporter à 5 h 30.

À 5 heures cependant, l'artillerie française

commence à tirer contre les tranchées ennemies.

À 5 h 30, à l'instant où la 18e compagnie essaye de

sortir de sa tranchée, les compagnies voisines, ignorant le coup de main qui

allait être tenté, lancent des fusées.

Dès lors, l'opinion du capitaine Jadé est faite. Il recommande à ses hommes de ne pas

bouger, va trouver à quelque distance en arrière le commandant de bataillon.

« Vous m'avez donné l'ordre d'attaquer par

surprise, lui dit-il, j'estime que la surprise était en effet la

condition de l'attaque. Attaquer maintenant n'est plus possible. Ce serait

faire tuer peut-être 50 hommes de ma compagnie. J'ai pris sur moi de ne pas

sortir.

Mais comme je ne veux pas que vous puissiez

considérer cela comme une lâcheté, je suis prêt, si vous me l'ordonnez, à

monter sur le tremplin. »

Le commandant se rend aux raisons du capitaine Jadé.

Il n'insiste pas.

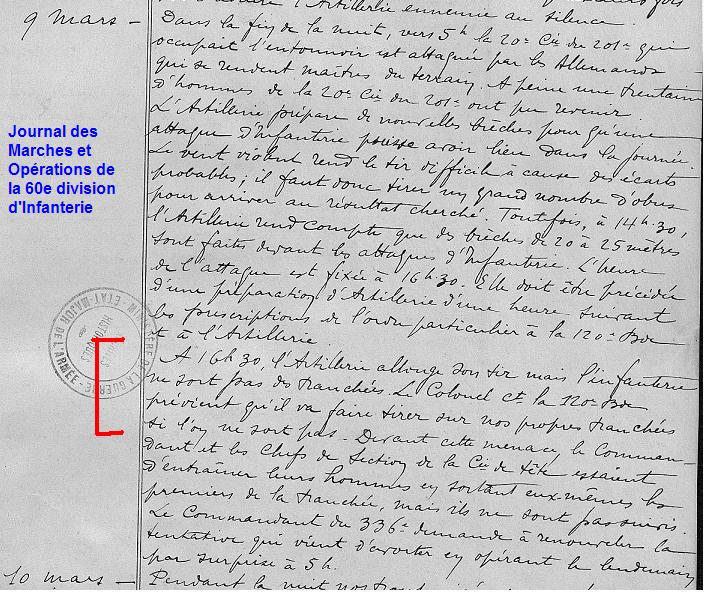

9 mars 1915

Le surlendemain, 9 mars, l'ordre est donné à une

autre compagnie, la 21e, de se préparer à sortir.

Quant à la 18e compagnie, elle devra suivre la

première vague d'assaut, se placer entre la tranchée de départ et les tranchées

allemandes éventuellement prises, puis, là, AU MILIEU DE LA PLAINE, AU GRAND JOUR,

commencer des travaux, amorcer des boyaux vers l'avant et l'arrière.

La 21e compagnie quitte les tranchées de réserve à

4 h du soir pour gagner les tranchées de départ.

Pendant de longues heures, les hommes ont sous les

yeux les cadavres de leurs camarades tombés dans les attaques précédentes, les

uns deux jours plus tôt, les autres il y a six mois. Nul spectacle n'est plus

démoralisant.

Lorsque vient l'heure d'une sortie que les

combattants savent d'avance condamnée à l'insuccès, des protestations

s'élèvent.

« Nous

préférons être fusillés, disent-ils, mais enterrés que de rester là-bas à

pourrir sur le bled. Au moins nous aurons sauvé du massacre les camarades de la

22e, qui doivent marcher derrière nous. »

Le capitaine pour les entraîner crie : en avant

!

Il est suivi seulement de l'aspirant Germain et de quelques

sous-officiers qui, d'ailleurs, ne tardent pas, sous la violence du feu ennemi,

à revenir dans la tranchée.

À l'arrière, où l'on s'est rendu compte de ce qui

se passe, mais où l'on ne veut pas se rendre compte de l'impossibilité où se

trouvent les malheureux soldats de faire mieux, le général commandant la 60e

division donne l'ordre à l'artillerie de tirer sur la tranchée, de tuer tous

ceux qui ont obéi et ceux qui n'ont pas obéi.

Cet ordre sauvage, le colonel Bérubé,

commandant l'artillerie divisionnaire, refuse de l'exécuter.

« Que le

général de division le signe » répond-t-il à l'officier qui est venu le

lui transmettre de vive voix.

Le général n'a pas le courage de prendre cette

responsabilité, mais il fait prévenir que l'attaque devra être reprise par la

21e compagnie.

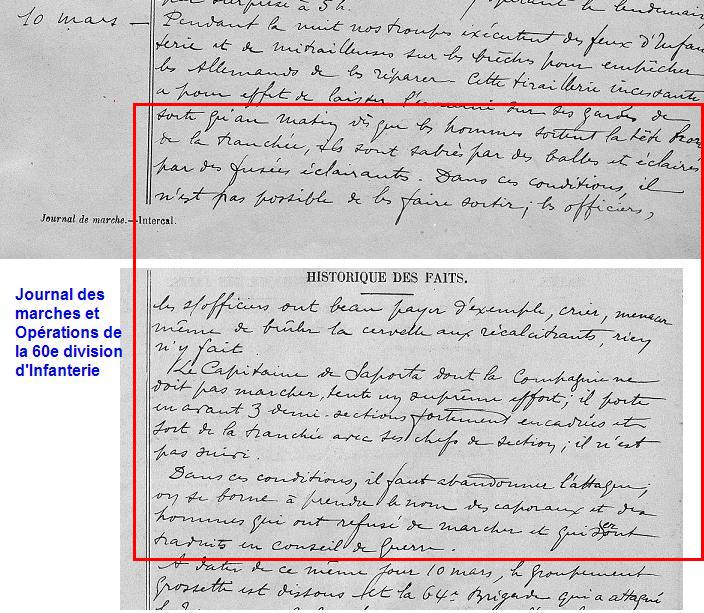

Après quoi, prenant le nom d'un caporal et de

quatre soldats par section, on leur demande de se porter en avant – il fait

encore jour – pour couper les fils de fer barbelés.

Les caporaux Maupas, Girard, Lefoulon

et Lechat, se trouvent au nombre des victimes ainsi

sacrifiées, car c'est à une mort inutile et certaine qu'on les envoie. Toute la

compagnie, qui s'en rend compte, est en proie à une indicible émotion. Lechat avait été volontaire la veille pour une mission

périlleuse.

Plusieurs de ses camarades, révoltés de l'injustice

qui lui est faite, s'offrent pour le remplacer.

Vain héroïsme.

Les quatre caporaux et leurs hommes se

révoltent-ils ? Point ; ils essayent d'obéir ; ils se portent en avant. Mais

les fils de fer sont à 150 mètres. L'impossibilité d'y arriver est manifeste.

Ils se terrent dans des trous d'obus.

L'aspirant Germain court jusqu'à l'endroit où se

trouvent blottis les quatre hommes et le caporal de sa section. Il les exhorte

à un effort dernier. Mais ce ne sont plus, suivant son expression même, que de

"véritables loques". Ils ont atteint la limite de l'endurance

humaine. Ils ne peuvent bouger.

À la nuit, caporaux et soldats regagnent la

tranchée.

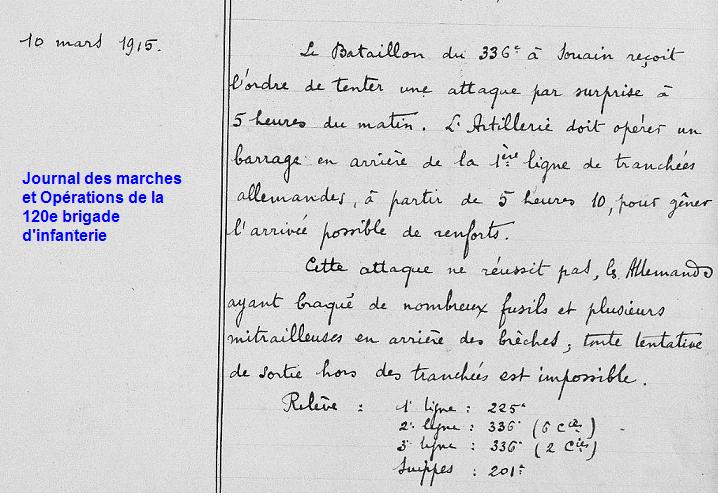

10 mars 1915

Dans l'après-midi du 10 mars, la 21e compagnie est

relevée et dirigée sur Suippes, où, aussitôt, on incarcère les caporaux Maupas,

Girard, Lefoulon, Lechat et

une trentaine de soldats, en les informant qu'ils sont inculpés de refus

d'obéissance devant l'ennemi.

Le régiment est consterné.

------

16 mars 1915

Le 16, la Cour martiale se réunit. Seul, le colonel

président est un combattant. Ses assesseurs, bien qu’officiers de carrière,

appartiennent à des services de l'arrière.

Quelques officiers ont été appelés à témoigner.

Mais systématiquement, on a refusé d'entendre ceux qui ont demandé à déposer.

Le commandant du bataillon auquel appartient la 21e

compagnie plaide chaleureusement la cause des accusés.

Il est à chaque instant interrompu. Il est injurié.

Peu s'en faut qu'on ne le rende responsable.

Un témoin, avocat d'un barreau de province, qui,

officier de complément au 336e, assistait à cette hideuse comédie judiciaire, a

écrit avant de mourir glorieusement sur le champ de bataille :

"Ces hommes, pris presque au hasard, furent

simplement traduits en Conseil de Guerre. Trente-deux furent acquittés sur la

déclaration d'un adjudant, d'après laquelle il ne croyait pas qu'ils aient

entendu l'ordre de : en avant ! Et quatre furent condamnés à mort (les

caporaux).

L'adjudant a été pris en grippe par le général de

division qui a interdit formellement une proposition faite précisément pour

lui, paraît-il, pour le grade de sous lieutenant.

Les témoins furent pris parmi les chefs qui avaient

passé les trois jours dans les caves. Mais on s'est bien gardé de faire

appeler les quatre seuls officiers dont j'étais,

qui avaient passé les trois jours auprès des hommes, et qui seuls auraient pu

dire la vérité. L'affaire a été truquée d'un bout à l'autre.

Je le dis en toute conscience : LES QUATRE

CAPORAUX SONT MORTS ASSASSINÉS

Ce témoignage n'est pas unique.

Le capitaine R., qui assistait à l'audience

présidée – il faut retenir ce nom pour l'exécration des honnêtes gens – par le

colonel MARTHENET, en fait le récit suivant :

« Je me rendis à la séance et j'entendis déposer le

capitaine Equilbey qui commandait un bataillon aux

336e. Le capitaine Equilbey exposait au Conseil

combien l'attaque se présentait mal et faisait valoir les difficultés

d'exécution. Il faisait sa déposition en homme loyal et droit, et avec d'autant

plus d'indépendance que le bataillon incriminé n'était pas le sien.

Je remarquai que, presque à chaque mot, il était

interrompu par le président du Conseil de guerre et qu'il avait grand peine à faire sa déposition.

Je ne voulus pas rester plus longtemps dans cette salle, où les témoins avaient

tant de difficultés à déposer, et sortis. »

M.L. dit à son tour :

« C'est en conversant avec le capitaine Equilbey, de l'état-major du régiment, que j'appris la mise

en accusation. Je ne pus, à mon grand regret, assister à l'audience du Conseil

de guerre où s'était rendu le capitaine Equilbey pour

défendre la cause du caporal Maupas, qu'il connaissait particulièrement et

estimait beaucoup.

C'est en termes indignés et douloureusement sympathiques

qu'il m'apprit la fatale nouvelle. Rien n'avait pu sauver Maupas et ses trois

malheureux compagnons, ni la défense du capitaine Equilbey,

ni la déclaration du colonel Bérubé, commandant

l'artillerie divisionnaire, dont la conscience se révoltait à l'idée de

s'associer à une infamie et qui s'écria : ce ne sont pas là les vrais

coupables. Il faut chercher plus haut. »

(Par contre, il y eut un réquisitoire impitoyable,

très favorablement écouté. Au sujet du lieutenant Morvan, l'accusateur initial,

M.L. s'exprime ainsi : « le lieutenant Morvan, l'accusateur de Maupas,

poursuivi par la vindicte de ses camarades, s'enferma dans sa chambre pour y

cacher sa honte »)

M.M. dépose :

« il m'a été affirmé que le colonel Bérubé, commandant le 7e R.A.C., aurait dit au général Reveilhac, à l'issue du Conseil de guerre : C'EST UN

ASSASSINAT. Cette parole fut la cause de son limogeage immédiat. Le témoignage

de ce colonel, s'il vit encore, serait précieux. »

M.Q. dit enfin :

« J'assistai à une partie des débats : j'en sortis

avec l'impression que tous les juges, presque tous ignorants de ce que

pouvait être une tranchée de première ligne, OBÉISSAIENT À UN ORDRE EN

CONDAMNANT QUATRE CAPORAUX À LA PEINE DE MORT. »

À la vérité, quelques instants après son impitoyable

arrêt, le Conseil de guerre, pour couvrir sa responsabilité, signa

un recours en grâce. Mais il ne fut pas suivi d'effet.

(À Suippes où eut lieu l'exécution, on dit que

celle-ci fut pressée par le général Reveilhac qui

craignait de voir arriver la grâce. "En effet, l'ordre de surseoir à

l’exécution arriva quelques instants après que les quatre malheureux caporaux

fussent tombés" -- lettre de M.Ch.F. à la Ligue

des Droits de l'homme.)

L'exécution était fixée au lendemain.

------

Le 10 mars, avant sa comparution devant la Cour

martiale, le caporal Maupas avait adressé à sa femme la lettre suivante, dont

nous voulons que l'on dise si elle mérite mépris ou respect :

«

Me voilà réveillé encore une fois, ayant plutôt l'air d'un mort que d'un

vivant. Mon coeur déborde, tu sais; je ne me sens pas la force de réagir. C'est

inutile, c'est impossible.

J'ai

pourtant reçu hier les deux boîtes que tu m'as envoyées, contenant sardines,

beurre, réglisse, figues, pommes et mon beau petit sac, et les belles cartes, j'étais

heureux ; mais je me suis tourné vers la muraille et de grosses gouttes,

grosses comme mon amour pour les miens, ont roulé, abondantes et bien amères.

Dans

ces moments où je songe à tout ce qui se passe d'horrible et d'injuste autour

de moi, sans avoir une ombre d'espoir, eh bien, tu sais, je suis entièrement

déprimé.

Je

n'ai plus la force ni de vouloir, ni d'espérer quoi que ce soit.

Je

ne vais pas continuer, ma pauvre Blanche, je ne vais pas continuer, je te

ferais de la peine et je pleurerais encore.

Aujourd'hui

je vais savoir le résultat de l'affaire.

Comme

c'est triste. Comme c'est pénible. Mais je n'ai rien à me reprocher, je n'ai ni

volé, ni tué ; je n'ai sali ni l'honneur, ni la réputation de personne. Je puis

marcher la tête haute.

Ne

t'en tracasse pas, ma petite Blanchette. Il y a bien assez de moi à penser à

ces tristes choses. C'est pénible, attendu qu'à mon âge, ni dans la vie civile,

ni dans la vie militaire, je n'ai dérogé à mon devoir.

Pour

quiconque n'a pas d'amour propre, ce n'est rien, absolument rien, moins que

rien.

Moi

qui ai du caractère, qui m'abats, qui me fait du mauvais sang pour rien, eh

bien, tu sais ma bonne petite, j'en ai gros sur le coeur.

Il

me semblait pourtant que depuis mon enfance, j'avais eu assez de malheur pour

espérer quelques bons jours. C'est ça la vie ? Eh bien ce n'est pas grand-chose

! Que de gens comme moi ont un foyer et ne sont plus ! Des petits-enfants

appelleront souvent leur papa, une femme adorée qui se rappellera un mari

dévoué ! C'est bien quand je songe à ces tristes choses !

Allons

courage ! Courage, mon petit bonhomme ! Soutenons-nous ! Aimons-nous !

J'embrasse

ton beau petit sac, ta bonne lettre, ta carte, tes cheveux. Tout cela est là

dans un petit coin de mon sac. Je l'ouvre souvent ce vieux sac pour y voir mes

objets chers qui sont une partie de toi et de mon petit Jean. Pauvre petite !

Allons,

courage mon petit soldat !

Je

me serre bien dur contre toi !

Ne

me quitte pas et veille bien sur moi !

Embrasse

bien fort ma Jeannette !

Que

je t'aime mon Dieu ! Et que je pleure ! »

Cette lettre, d'une si émouvante simplicité, est-ce

la lettre d'un lâche ?

------

Le capitaine Jean Jadé,

auquel il a été fait allusion au cours de ce tragique récit, a précisé devant

la Chambre des Députés les conditions dans lesquelles l'ordre d'attaque avait été donné et les condamnations

prononcées :

« Le 7 mars, dit-il, on donne l'ordre à la 21e

compagnie de prendre la première ligne et de se préparer à sortir.

Ici commence le drame ; la 21e compagnie prend les tranchées de

départ à huit heures du matin. Les hommes sont exténués par les combats de

Perthes, par les séjours en première ligne au moulin de Souin.

Ils ont devant eux la plaine immense, un glacis remontant vers les lignes

allemandes, semé de cadavres en tenue bleue, des camarades tués dans les

attaques de septembre.

Dans cet état de fatigue et de tension nerveuse,

ils attendent jusqu'à quatre heures du soir l'ordre d'attaquer.

À quatre heures du soir, l'ordre d'attaquer est

donné. Les hommes à ce moment-là, – nous ne pouvons pas les empêcher de se

rendre compte de ce qu'ils ont devant les yeux – jugent l'inutilité de

l'attaque.

Les officiers de la compagnie franchissent le

parapet criant : en avant ! Les hommes refusent de sortir. Ils disent :

"nous préférons être fusillés, mais être enterrés, que de rester à pourrir

là-bas, sur le bled. Ainsi, nous aurons au moins sauvé du massacre les

camarades de la 22e, qui doivent attaquer après nous."

On en rend compte à l'arrière.

À ce moment, le général qui commandait la 60e

division donne l'ordre, vous entendez bien, de tirer dans la tranchée

française, de tuer par conséquent les hommes qui étaient sortis, les gradés qui

étaient sortis, en même temps que ceux qui avaient refusé.

Le colonel Bérubé, qui

commandait l'artillerie divisionnaire, a refusé d'exécuter cet endroit (Applaudissements).

Il a exigé un ordre écrit que le général de division n'a pas eu le courage de

signer. »

M. Ferdinand Buisson : « le colonel Bérubé a déclaré plus tard que ce qui s'était passé là

était un assassinat. »

M. Jean Jadé : « c'est

l'unanimité des hommes, des sous-officiers et des officiers du régiment qui

vous diront que CETTE AFFAIRE A ÉTÉ UN VÉRITABLE ASSASSINAT. Mon camarade, le sous-lieutenant

Bordy, qui avait pris à ma place le commandement de

la compagnie, car, dans la matinée, j'avais été blessé grièvement, a été blessé

grièvement en effectuant une reconnaissance, puisqu'il a subi une amputation en

allant porté aux premières lignes la menace de cet ordre de faire tirer

l'artillerie française.

Par suite, le commandement prévient la 21e

compagnie que les pertes n'étant pas suffisantes, il y aura lieu de

recommencer l'attaque. À ce moment, on fait prendre à la compagnie le nom d'un

caporal et de quatre hommes par section auxquels on donne l'ordre formel de se

porter en avant, d'aller couper les fils de fer. »

M. Balanant : « en

plein jour ? » (Exclamations)

M. Jean Jadé : « en

plein jour ! »

M. Pierre Deyris : « c'est

formidable ! »

M. Jean Jadé : « ces

hommes étaient des braves ! Le Caporal Lechat, qui

est parmi les fusillés, avait été, la veille, volontaire pour une mission

périlleuse. Et quand il reçut cet ordre, ses camarades, les autres caporaux,

sont intervenus auprès du commandant de compagnie en disant : "Lechat a effectué une mission périlleuse la nuit dernière,

nous demandons de le remplacer."

Vous le voyez, nous avons affaire non seulement à

des braves, mais à des hommes de coeur.

Ces hommes reçoivent l'ordre de se porter en avant,

d'aller couper les fils de fer en plein jour.

Nous devinons immédiatement les mobiles qui ont

inspiré cet ordre. On n'osait pas faire comparaître toute une compagnie devant

le Conseil de guerre, alors on a donné un ordre formel à quelques hommes, de

façon à pouvoir justifier l'inculpation de refus d'obéissance.

Ces hommes auraient pu rester dans la tranchée ;

ils ont essayé d'obéir. Ils se sont portés en avant, ils ont vu les fils de fer

à 150 mètres, ils ont compris l'impossibilité d'aller les couper. Ils savaient

que c'était la mort certaine. Il y a tout de même quelquefois un instinct de

conservation qui empêche les hommes d'aller au-delà de la limite de leurs

forces (Applaudissements).

Ils se sont terrés dans un trou d'obus.

On les fait comparaître devant un Conseil de

guerre.

Au Conseil de guerre, constitué par des officiers

de l'arrière, dans lequel le colonel président était seul combattant, un

certain nombre d'officiers ont été appelés.

Quelques officiers du régiment ont demandé à être

entendus.

Refus formel du président du Conseil de guerre

d'entendre ces officiers.

Le commandant du bataillon, officiers de l'active,

a été entendu. Il a apporté un témoignage loyal. Il a essayé d'innocenter les

inculpés en exposant les conditions dans lesquelles avaient été commandées les

attaques.

Sa déposition a été hachée d'injures et

d'interruptions.

Le sous-lieutenant Germain, de la 21e, dont la

conduite cependant dans cette affaire avait été magnifique, a vu aussi sa

déposition hachée d'interruptions, et l'on a essayé de le mettre en

contradiction avec ses propres déclarations.

Le Conseil de guerre a impitoyablement condamné à

mort les caporaux Maupas, Lefoulon, Gérard et Lechat.

Puis il a signé un recours en grâce.

Malgré cela, l'exécution a été fixée au lendemain.

Elle a eu lieu dans les vingt-quatre heures et je crois savoir, sans pouvoir

l'affirmer, que l'ordre de surseoir à l'exécution est arrivé un jour ou deux

après.

L'exécution a eu lieu dans des conditions abominables.

Le régiment tout entier y a assisté. L'officier qui

commandait les officiers de la compagnie et tous les hommes pleuraient.

Le régiment était entouré de dragons dans la

crainte d'une révolte. »

------

Ce serait mentir de dire que ces faits n'ont pas

causé à la Chambre une émotion d'autant plus vive qu'ils lui étaient exposés

par un ancien combattant dont il n'était possible de mettre en doute ni la

sincérité, ni le courage.

Mais ce serait mentir aussi de ne pas dire que

cette émotion s'est vite apaisée, de sorte que ce débat tragique s'est

grotesquement terminé sur quelques propos du gluant M. Ignace, une lourde

pirouette de Bonnevay, et une impudente déclaration

de Barthou, à cette date Ministre de la Guerre : « je ne peux pas promettre

de sanctions ».

Donc, contre les officiers incapables qui, de

l'arrière, envoyaient les soldats à une mort inutile, le représentant de

l'armée au gouvernement ne peut pas promettre de sanctions. Pourquoi ? Sont-ils

trop ?

Dans tous les cas, il y a un fait précis qui

exigerait un châtiment sévère si l'autorité supérieure avait en quelque mesure

le sentiment de son devoir : c'est l'ordre donné par le général de division de

tirer sur la tranchée.

Que cet ordre fut criminel en soi, ce n'est pas ce

que je veux discuter ici. Je dis seulement : ou il était justifié où il ne

l'était pas.

S'IL N'ÉTAIT PAS JUSTIFIÉ, LE GÉNÉRAL, EN LE

DONNANT, A COMMIS UNE TENTATIVE D'ASSASSINAT.

S'IL ÉTAIT JUSTIFIÉ, LE GÉNÉRAL, EN REFUSANT DE

PRENDRE LA RESPONSABILITÉ DE L'ÉCRIRE, A FORFAIT À SON DEVOIR.

Se réservait-il donc, si des comptes lui étaient

demandés plus tard, de nier son ordre qu'il refusait de le signer ?

Le colonel Bérubé a très

noblement désobéi. Par quelle lâcheté suprême ne l'a-t-on pas poursuivi ?

N'est-il pas manifeste qu'on ne l'a pas osé parce

qu'il était plus difficile de faire fusiller un colonel que d'humbles soldats,

et parce que les débats auraient montré la misère intellectuelle et morale du

chef ?

La Chambre, cependant, n'a pas même demandé le nom

du général qui, en mars 1915, commandait la 60e division.

Et la Chambre non plus n'a pas fait la remarque que

dans l'odieux Conseil de guerre qui a envoyé quatre braves à la mort, tout

s'est passé comme si le Conseil, cette fois aussi, avait CONDAMNÉ PAR ORDRE.

Mais, plus révoltante encore que l'assassinat, est

la ruse par laquelle on s'est efforcé de le justifier : cette épouvantable et

basse rouerie qui consiste à exiger l'inexécutable pour avoir prétexte à

frapper.

« Nous devinons immédiatement »,

a dit, on s'en souvient, le capitaine Jadé.

Ils devinent quoi, ces combattants ?

Eh bien, que l'on donne à d'autres combattants une

mission au-dessus des forces humaines, en escomptant qu'elle ne sera pas

remplie et que l'on trouvera prétexte, dans leur impuissance, à les assassiner

également.

OR, C'EST UN PROCÉDÉ D'AGENT PROVOCATEUR.

Le chef qui a eu cette pensée et l'a exécutée a

atteint le dernier degré d'ignominie.

« Je ne peux pas promettre de sanctions » a déclaré

cependant Barthou...

Et la Chambre, unanime, ne s'est pas levée pour les

exiger !

Cette même Chambre, qui, l'avant-veille, malgré les

supplications ardentes d'officiers mutilés, avait refusé d'amnistier l'abandon

de poste dans un moment où tout le front était un poste, a permis à un ministre

de découvrir des crimes irrémissibles.

Quel spectacle !

Au 336e d'infanterie, il y avait des braves gens et

des misérables. Ce sont les braves gens que l'on a fusillés.

La Cour Suprême allait-elle au moins réhabiliter la

mémoire des victimes ? On l'aurait pu croire à la lecture de l'arrêt de renvoi,

rendu par la Chambre des Mises en Accusation de la Cour d'appel de Rennes le

1er octobre 1921.

Après avoir reconnu que la 21e compagnie du 336e

n'était pas sortie de la tranchée et n'avait pas exécuté l'ordre d'attaque qui

lui avait été donné, la Cour s'est posée cette question : "l'ordre donné à

cette malheureuse unité était-il matériellement exécutable " ?

Dans la négative, le crime de refus d'obéissance apparaît comme impossible et

ne saurait être retenu contre des hommes de la compagnie. C'est dans ce sens

que, courageusement, la Chambre des Mises en Accusation n'a pas hésité à se

prononcer.

Il est également certain, dit la Cour, que le 10

mars 1915 les hommes de la 21e compagnie, qui devaient se porter en avant, étaient

très fatigués par quatre journées de tranchées, en première ligne ; ils étaient

découragés par les attaques récentes dont ils avaient constaté et regretté

l'insuccès ; ils avaient sous les yeux les cadavres de leurs camarades tombés

dans les sorties récentes ou remontant à novembre et décembre ; ils voyaient

intacts les fils de fer allemands. Ils savaient que l'ennemi était en éveil ;

ils recevaient dans leur tranchée quelques obus français par suite d'un tir mal

réglé ou de défectuosité de munitions. Bref, il est incontestable qu'ils

devaient se trouver dans un état de dépression physique et morale très accentué

et le fait est attesté par le plus qualifié pour en témoigner, par le

lieutenant Morvan qui commandait leur compagnie.

Ce lieutenant a dit à l'instruction :

« A ce moment-là, aucun de mes hommes n'avait plus

la force morale voulue pour une attaque ».

Puis il a maintenu qu'il avait déclaré devant le

Conseil de guerre :

« Mes hommes étaient fatigués ; ils étaient comme

des sacs ou des cadavres. Ils étaient démoralisés par les attaques précédentes

qui avaient échoué ; mes hommes n'avaient plus de volonté ». Et il ajoute :

« mes hommes étaient

tellement inertes et hébétés que, quand j'ai donné l'ordre en avant, j'en ai

hissé quelques-uns sur le parapet, ils retombaient tous comme des masses dans

la tranchée ».

Cette appréciation a été confirmée à l'instruction

par le témoignage du sous-lieutenant Gracy :

« Les hommes n'avaient plus le ressort moral

suffisant pour faire le sacrifice de leur vie, et du premier coup d'oeil, nous

vîmes qu'aucune puissance au monde ne ferait sortir la 21e compagnie »

Appréciant le courage des quatre condamnés, la Cour

reconnaît que :

"Les renseignements fournis sur les quatre condamnés

sont excellents à tous égards, et ils avaient antérieurement donné des preuves

de bravoure. Ils n'étaient animés d'aucun esprit calculé d'indiscipline. Ils

ont failli dans un moment d'abattement qu'ils n'ont pu surmonter, et que les

circonstances ambiantes expliquent trop."

Et le magistrat de Roanne de conclure :

"La mémoire des quatre fusillés de Suippes

émerge de la tombe sous un jour favorable. Un de leurs juges du Conseil de

Guerre souhaite leur réhabilitation. Dans ces conditions précipitées, il

importe, en invoquant le motif suivant, de ne pas arrêter le cours de la

justice, ni la marche vers la vérité.

Considérant que la volonté, intelligente et libre,

est un élément essentiel de toute infraction à la loi pénale, qu'il ne semble

pas que, dans leur état de dépression physique et morale, les quatre caporaux

Girard, Lefoulon, Lechat et

Maupas, aient eu la volonté nécessaire, pour obéir le 10 mars 1915 à l'ordre

reçu de leur commandant de compagnie de marcher contre l'ennemi ; qu'à cet

égard, il existe tout au moins un doute dont ils auraient à bénéficier,

qu'impressionnés vraisemblablement par le souci de faire des exemples dans une

période critique de la guerre, et peu familiarisés avec le droit pénal, les

juges du Conseil de guerre apparaissent avoir été dominés par le fait de non

obéissance alors qu'ils devaient s'attacher en outre à l'élément

intentionnel du crime ; que, dans ces conditions, la sentence rendue est

sujette à faire l'objet d'un nouvel examen au point de vue de réformation :

Par ces motifs :

La Chambre des mises en accusation reconnaît qu'il

y a lieu de décision nouvelle au sujet de l'affaire sus-visée.

Ordonne en conséquence, le renvoi du recours et de

la procédure à la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation pour qu'il soit statué

définitivement sur le fond par cette juridiction de jugement."

Qu'allait faire dans ces conditions la plus haute

juridiction du pays ? Reprendre purement et simplement ces attendus présentant

sous son véritable jour l'affaire des quatre caporaux de Suippes ? Du tout.

M. le conseiller Lecherbonnier,

chargé du rapport, s'était cependant déclaré favorable à la révision.

Les conclusions de Monsieur l'avocat général Wattine paraissaient devoir entraîner la cassation des

scandaleuses condamnations. Il disait, ce haut magistrat :

" La disposition exceptionnelle de l'article

20 de la loi du 29 avril 1921, permet d'envisager le point de fait sous toutes

ses faces. C'est ainsi qu'à la faveur de cette disposition, on est amené à

rechercher quelle était la situation morale des condamnés au moment où

ils ont refusé le service qui leur a été imputé. Avaient-ils alors une

conscience suffisante de leurs actes pour qu'on doive les considérer comme

pleinement responsables ?

Non, répond sans hésitation aucune l'avocat général

Wattine, s'appuyant sur les dépositions des chefs des

pauvres victimes, les représentant au lendemain de l'attaque, exténués,

découragés, démoralisés. "

"En présence de ces témoignages, écrit-il, on

est autorisé semble-t-il, à demander à la Chambre Criminelle de décider que les

quatre fusillés de Souin n'avaient plus conscience

de leurs actes au moment où ils ont opposé une résistance passive aux ordres de

leurs chefs et de réformer pour ce motif la décision qui les a condamnés.

C'est dans cet ordre d'idées que nous demandons à

la Cour de tenir compte, autrement que ne l'on fait les juges du Conseil de

guerre, de l'état de dépression allant jusqu'à l'inconscience dans laquelle se

trouvaient les condamnés dans la fatale journée du 10 mars 1915. Il est, du

reste, constaté que jusque-là ils avaient été de bons soldats. Lorsqu'ils ont

failli, c'est dans un moment d'abattement qu'ils n'ont pu surmonter. Il

n'est pas excessif de considérer qu'à ce moment ils étaient irresponsables."

En conséquence, le Procureur général requiert qu' il plaise à la cour de :

" Réformer la décision du conseil de guerre de

la 60e division d'infanterie en date du 16 mars 1915 "

La Cour de Cassation n'en a pas tenu compte. Tant

pis pour la justice ! Mais ce qui reste, c'est l'arrêt de Rennes : "La

mémoire des quatre fusillés de Suippes émerge de la tombe sous un jour

favorable". Il faut s'en souvenir !

-----

Dix ans ont passé. Aucune des quatre victimes n'a

été réhabilitée.

Cependant

- La veuve de Sicard a reçu le titre de médaille

militaire conférée à son mari à titre posthume. La citation est la suivante,

datée du 24 décembre 1922 :

" Sicard Louis -- Victor -- François,

caporal, brave, dévoué, tombé le 17 mars 1915 en accomplissant brillamment sans

devoir devant Suippes "

- La famille Lechat a

reçu le diplôme attribué aux familles des soldats morts au champ d'honneur.

- M. Lefoulon a obtenu le

transport gratuit des restes de son fils.

- Mme Maupas et les trois autres familles des fusillés

ont bénéficié pendant plusieurs années des avantages qui, en fait, supposent

l'innocence des fusillés et exigent, en droit, leur réhabilitation officielle.

Enfin, le Conseil Général de la Manche, dans sa

séance du 5 septembre 1923, a émis le voeu que le nom de Maupas figurât sur le

monument élevé à l'École Normale de Saint-Lô à la mémoire des instituteurs

morts pour la France.

Pour différentes raisons, ce dernier hommage a été

différé. Pourtant, tout permet de penser que la réparation prochaine n'en sera

que plus éclatante.

La loi du 3 janvier 1925 autorise, en effet, la

Cour de Cassation à reprendre, toutes Chambres réunies, les affaires

précédemment rejetées par la Chambre criminelle.

Le Garde des Sceaux a transmis à la Cour le dossier

des quatre fusillés, établi de nouveau par la Ligue des Droits de l'Homme.

Souhaitons que cette fois justice sera faite !

-----------------------

Les 4 hommes furent finalement réhabilités en mars 1934

![]()

Retour accueil Retour page précédente