Juillet – octobre 1916

L'époque de la bataille de la Somme est celle de toute la guerre, à laquelle s'applique le mieux la formule célèbre : « L'artillerie conquiert, l'infanterie occupe. »

Par la suite on est revenu, aussi bien chez nos ennemis que chez nous, à d'autres idées.

Mais, à ce moment, on avait pour principe que le seul moyen de forcer le passage était de détruire complètement le système de défense (au moyen du pilonnage) puis, les obstacles anéantis, d'y lancer l'infanterie « la canne à la main. »

Vision d’un bombardement

(Par

Paul HEUZE, 1921)

Dimanche 25 juin 1916, je me trouvais, avec quelques camarades, sur une espèce de butte située -- autant que je m'en souviens - à l'ouest d'Albert, dominant la ville ; et nous contemplions, au milieu d'un tintamarre effroyable, un spectacle extraordinaire : le bombardement des lignes allemandes par l'artillerie des alliés, qui venait de se déclencher pour la « préparation » de la grande offensive du 1e juillet.

Notre observatoire se dressait à peu près au centre du secteur de l'attaque ; et, de là, nos regards pouvaient se porter, à gauche jusqu'à la vallée de l'Ancre et jusqu'aux hauteurs de Beaumont-Hamel, en face jusqu'aux collines derrière lesquelles est Bapaume, à droite jusqu'à la vallée de la Somme, par-dessus Frécourt et Suzanne nous dominions la bataille, comme de la pointe d'un promontoire.

Quelques milliers de canons, dont nous ne voyions pas un seul, tiraient alors ensemble sur les positions ennemies, et leurs coups faisaient un grondement ininterrompu, avec des claquements et des arrachements bizarres, dans lesquels, aussi, les longs sifflements des obus passant au dessus de nos têtes, en voûte, mettaient des stridences aiguës de cent espèces différentes.

Le ciel était gris et bas; mais l'air, empli d'odeurs âcres, était comme frissonnant des rafales de bruit, et un bouquet d'arbres, auprès de nous, agitait ses feuilles ; le sol, aussi, frémissait sous nos pieds; et, sur tout l'horizon, en face, dans les lignes allemandes, il nous semblait assister à une sorte de tremblement de terre. Au milieu de nuages de fumée noire et de poussière, des éclatements, des explosions, des gerbes énormes de terre et de débris, en éventail, qui rappelaient celles des vagues se brisant sur les récifs, des lueurs d'incendie, des bouffées rouges, des disparitions subites de grands arbres paraissant s'engloutir dans le sol.

Rien ne répondait, de là-bas : aucun signe de vie

Nous savions pourtant que des êtres humains, nos ennemis, y vivaient et y recevaient sans répit cette infernale avalanche; et nous étions très contents, car nous attendions cette minute depuis bien des jours !

Jamais encore nul d'entre nous n'avait vu un bombardement aussi formidable. Aussi, à mesure que les heures s'écoulaient, la colline où nous nous étions arrêtés s'encombrait de spectateurs : il y en avait de toutes sortes --- comme toujours, au front, dans ces circonstances -- et il semblait que toute l'Armée anglaise (car nous nous trouvions dans le secteur anglais) y fût représentée : des généraux, des officiers de toutes armes, des cavaliers, des gens de police, des coloniaux, des Canadiens, des Écossais, des Hindous. Pas de bruit, pas de cris ; mais une émotion contenue, mêlée de fierté et d'espoir..

Puis, le soir vint... La canonnade continuait, continuait, sans faiblir... Je dus partir avec l'officier que j'avais accompagné...

C'était la bataille qui venait de se déclencher, la grande bataille dont les préparatifs s'étaient faits, sous nos yeux, pendant plusieurs mois

La préparation de la Bataille de la Somme

Pendant plusieurs mois, toute la région en arrière du front avait été transformée en un immense et bourdonnant chantier; et l'on avait eu là, vraiment, pour la première fois, la notion exacte et palpable, du rôle que pouvait jouer l'industrie dans la guerre moderne.

Le pays, pour ses habitants eux-mêmes, n'était pas reconnaissable.

Construction de routes nouvelles, éventrement de la

campagne par des nuées de territoriaux manieurs de pioches et de pelles, lourds

camions routiers déversant sans relâche, nuit et jour, des monceaux de

cailloux; arroseuses, rouleaux compresseurs ; établissement de lignes de chemin

de fer, avec gares aux multiples voies et quais de déchargement pour le

matériel et les munitions ; installations de parcs d'aviation, sous les

immenses « Bessonneau » recouverts de bâches noires, jaunes et vertes, imitant

des prairies galeuses ; mise en place d'innombrables batteries d'artillerie

lourde, avec les canons  enterrés dans le sol et des plates-formes bétonnées ;

De tous les côtés, dans des taillis, au bord des routes, parcs à munitions,

amoncellement d'obus de tous calibres sous de petites baraques en toile peinte

; creusement de tranchées et de boyaux, d'abris pour les troupes s'enfonçant

dans les collines, de postes de relais d'ambulance pour les blessés ; pose de

cent mille lignes télégraphiques et téléphoniques, enchevêtrées ; forage de

puits et installation de grands postes d'eau, avec les longs abreuvoirs tout

neufs pour les chevaux : ç'avait été, sous nos yeux, la mise en oeuvre,, pour

l'art de la guerre, de tout ce que la science pratique peut lui apporter de

perfectionnements!

enterrés dans le sol et des plates-formes bétonnées ;

De tous les côtés, dans des taillis, au bord des routes, parcs à munitions,

amoncellement d'obus de tous calibres sous de petites baraques en toile peinte

; creusement de tranchées et de boyaux, d'abris pour les troupes s'enfonçant

dans les collines, de postes de relais d'ambulance pour les blessés ; pose de

cent mille lignes télégraphiques et téléphoniques, enchevêtrées ; forage de

puits et installation de grands postes d'eau, avec les longs abreuvoirs tout

neufs pour les chevaux : ç'avait été, sous nos yeux, la mise en oeuvre,, pour

l'art de la guerre, de tout ce que la science pratique peut lui apporter de

perfectionnements!

Il n'est pas jusqu'au camouflage qui n'ait paru atteindre alors son apogée. Ce qui fut consommé de toile peinte, pendant ces quelques mois, est invraisemblable des kilomètres carrés !

Il y en avait pour tout et sur tout!... Et le « truquage » !

Faux arbres en tôle, fausses bornes kilométriques, faux débris, faux canons, faux obus, faux cadavres de chevaux ou d'hommes, tout cela creux, pour servir d'observatoires ; grands rideaux de rafla, teint en vert-feuille, jetés par-dessus des passages, des ponts, des travaux en cours ; châssis dressés, représentant des maisons en ruines, pour masquer des batteries ; j'ai même vu fabriquer une grande péniche, entière, destinée à camoufler une canonnière fluviale !

Il paraît incontestable que les Allemands furent trompés.

Certes, ils savaient qu'une offensive se préparait sur le front de Picardie; les grands travaux d'aménagement se faisaient au grand jour : il le fallait bien !

Mais grâce, sans doute, à nos aviateurs qui leur interdisaient toute observation, les détails leur échappèrent. Si bien que, quand l'infanterie à son tour, au dernier moment, arriva en ligne (je vois toujours tous ces coloniaux montant, montant, montant, aux derniers jours de juin!) et fonça brusquement sur eux, on peut dire que nos ennemis furent absolument et profondément stupéfaits!

Ils attendaient bien une attaque sur le secteur anglais : sur le secteur français, ils avaient cru, purement et simplement, à une feinte.

Il est vrai, -- il faut s'en rendre compte après coup - qu'il était impossible à des cerveaux allemands d'imaginer que l'Armée française, épuisée par quatre horribles mois de défensive sous Verdun, aurait l'audace d'entreprendre, dans le même temps, une action d'une telle envergure sur un autre point du front!...

Le plan d’attaque

C'est au mois de décembre 1915, au cours de réunions tenues à Chantilly, le 6 et le 7, sous la présidence du général Joffre, que la décision avait été prise d'une offensive générale « sur tous les fronts », au milieu de l'année 1916.

En ce qui concernait le front de France, l'attaque devait être faite par les Anglais et les Français, à peu près par moitié.

La date choisie était le 1e juillet; l'emplacement : le front de Picardie, appelé plus couramment front de la Somme, entre la région d'Hébuterne et la région de Lassigny, sur environ 70 kilomètres ; la direction générale de l'attaque était une ligne Bapaume-Péronne-Ham ; le but une fois de plus, la « percée » du front ennemi.

L'emplacement était remarquablement bien choisi, et la suite devait le démontrer. En effet, cette partie du front, depuis les cahotements de la « course à la mer », était restée calme.

Il y avait bien eu, de part et d'autre, quelques incursions et quelques bombardements ; mais, du côté français comme du côté allemand, les positions étaient très solides; et comme une avance partielle ne pouvait offrir aucun avantage, ni pour nos adversaires ni pour nous, les Allemands n'éprouvaient, de ce côté, aucune crainte.

Une réunion du 18 février 1916, à la veille même de Verdun confirma l'accord franco-anglais; et, immédiatement, les travaux préparatoires commencèrent.

Pour les Français, c'était le général Foch qui mènerait l'affaire avec trois Armées (une quarantaine de divisions) ; du côté anglais, le général Douglas Haig, successeur du maréchal French, avec deux Armées. Le point de jonction des deux alliés serait le fleuve (la Somme) qui coupait à peu près perpendiculairement, en zigzags, la ligne d'attaque.

L'offensive allemande sur Verdun aurait pu faire abandonner ces projets.

Heureusement, il n'en fut rien.

Le général Joffre, appuyé par le général de Castelnau, arriva à faire maintenir le principe de l'offensive, quitte à en modifier légèrement le but et le plan. Les Anglais, eux, hésitaient. Ils auraient préféré nous apporter une « aide immédiate » à Verdun : le Commandement français ne l'accepta pas; et prenant seul, avec une magnifique confiance, la responsabilité de protéger et de sauver la vieille citadelle de la Meuse, il demanda seulement aux Anglais de « relever », sur d'autres points du front, nos formations appelées pour la fournaise de Verdun : ce qu'ils firent.

Certes, en ce sens, nos alliés nous furent alors d'un grand secours ; mais pendant ce temps, ils devaient (comme nous) continuer leurs préparatifs sur la Somme; et, comme le faisait remarquer le général de Castelnau, c'était précisément en accomplissant quand même, à tout prix, au jour dit, cette puissante attaque, que nous avions des chances de décongestionner les forces allemandes assemblées contre Verdun.

Le but de l'offensive sur la Somme se trouvait donc ainsi modifié : il ne s'agissait plus, essentiellement, d'une percée du front ennemi : il s'agissait, avant tout, de dégager Verdun. Qu'accessoirement, résultat devenu secondaire, on pût forcer les lignes, ce serait tant mieux mais, ce qui était plus important encore, c'était d'user l'adversaire, de lui tuer du monde, de lui démolir du matériel.

Le plan d'attaque, lui aussi, par suite du changement d'objet, se trouvait nécessairement quelque peu modifié. On enleva au général Foch, au fur et à mesure des besoins pour Verdun, plus des deux tiers des forces qui lui avaient été primitivement assignées : si bien qu'il ne dut attaquer, finalement, qu'avec une douzaine de divisions.

Dans ces conditions, son front d'attaque fut réduit, sur la zone extrême sud, d'une vingtaine de kilomètres, ce qui supprimait l'attaque en direction de Ham : la région sur laquelle allait se dérouler la bataille était le beau et riche Santerre. Quant au généralissime anglais, lui ne changeait pas son dispositif ; mais son action pouvait et devait alors devenir la principale.

Telle quelle, la conception des alliés était audacieuse en de pareilles circonstances ; et ce ne fut pas sans difficultés, au milieu de mille critiques de toutes espèces, que le Commandement français put en poursuivre la réalisation en mars, en avril, en mai, en juin.

A l'arrière, particulièrement dans les milieux politiques, on criait au scandale. Savoir que des divisions « se reposaient » tranquillement dans la Somme, tandis que tant de dangers menaçaient Verdun et que tant des nôtres y étaient broyés, restait incompréhensible.

Des gens qui ne connaissaient rien de rien de la guerre (ce sont ceux-là qu'on écoute volontiers !) criaient, en levant les bras

« Qu'attend-on pour tout jeter sur la Meuse ? »

Joffre tint bon; et Foch; et Douglas Haig.

Et, au jour prescrit, à l'heure dite, l'une des plus belles victoires de la guerre (car la Somme fut cela) devait venir enfin démontrer combien le Haut Commandement français, cette fois, avait vu juste !

Les armées en présence

Au nord, le général Douglas Haig avait sous ses ordres deux Armées : la 4e (général Rawlinson) et la 5e (général Gough), celle-ci en réserve.

Le point de jonction avec les Français s'était trouvé un peu remonté, de sorte que Foch, qui avait, lui aussi, deux Armées (2) : la 6e (général Fayolle) et la 10e (général Micheler) - celle-ci en réserve, - avait tout un Corps d'Armée, le fameux 20e (général Balfourier, quatre divisions), sur la rive droite du fleuve (Somme). Sur la droite du 20e Corps d'Armée était le 1e Corps colonial (général Berdoulat, quatre divisions); au-dessous encore, et en appui, le 35e Corps d'Armée (trois divisions).

La liaison entre les Armées alliées se faisait à Maricourt

Qu'y avait-il en face ?

Dans une petite brochure publiée dès 1916 par John Buchan, l'auteur, essayant, ce qui est bien naturel, d'expliquer l'échec des Anglais à leur aile gauche, écrit, entre autres choses :

« Les Allemands supposaient que l'attaque s'étendrait d'Arras à Albert (secteur anglais) et, dans toute cette région, ils avaient opéré une concentration complète d'hommes et de canons. Ils étaient moins bien préparés au sud d'Albert; et, au sud de la Somme, ils furent pris en défaut ».

Cela est dit, évidemment, dans un certain but expliquer l'avance plus rapide des Français ; mais cela est cependant la pure vérité.

Les Allemands, encore une fois, ne pouvaient nous croire, nous Français, capables d'un tel effort ; et ils avaient naturellement massé le gros de leurs forces vers le front du nord.

Là était leur IIe Armée (Von Below), ayant à sa gauche la fameuse VIe Armée commandée par le prince Rupprecht de Bavière, qui n'avait pas « fait » Verdun; et, plus bas, face à nous, était la IVe Armée, celle qui subit le coup de la surprise.

Les trois Armées, ensemble, représentaient plus de 500000 combattants.

Mais ce qui devait surtout rendre la bataille fort dure, pour tous, c'étaient les formidables positions défensives de l'ennemi.

Les Allemands, eux aussi, avaient remué de la terre, dans une autre intention que nous et depuis plus longtemps. Et, aussi bien, le pays qu'ils occupaient se prêtait merveilleusement à ces gigantesques travaux.

Entre l'Ancre et la Somme, le terrain est naturellement accidenté : petites collines, vallons, futaies, vastes prairies marécageuses, très nombreux villages, souvent entourés de bois et possédant presque toujours des caves ; au sud de la Somme, le pays est plus plat, mais il est bosselé de longues ondulations séparées par de petits cours d'eau peu profonds. Cette région, pendant près de deux ans, les Allemands avaient travaillé à en faire une sorte de vaste « camp retranché ».

Nos ennemis, il faut le remarquer, occupaient presque partout des hauteurs. Leur front se composait d'une forte première position, avec des tranchées de première ligne, d'appui et de réserve, et un labyrinthe d'abris profonds ; d'une deuxième ligne intermédiaire, moins forte, protégeant des batteries de campagne ; et, un peu en arrière, d'une deuxième position presque aussi forte que la première. A l'arrière, se trouvaient des bois et des villages « fortifiés », reliés par des boyaux, de façon à former une troisième et même une quatrième ligne.

Qu'on ajoute à cela des chemins de fer, rayonnant de La Fère, de Saint-Quentin et de Cambrai, de nombreuses « voies étroites, une puissante artillerie, d'innombrables mitrailleuses servies par des mitrailleurs de premier ordre.

C'était le type parfait de « l'organisation en profondeur », avec des tranchées couvertes, des chambres bétonnées et de véritables habitations souterraines, comportant d'ailleurs tout le confort moderne : celles-là, les troupes alliées devaient les découvrir, à mesure qu'elles avanceraient, et leur étonnement fut grand !

John BUCHAN décrit cela :

« En parcourant le pays conquis, on se sentait pénétré

de respect pour le travail de castor du soldat allemand... Le sol de cette

région est le meilleur dans lequel on puisse creuser, car il se coupe comme du

fromage et durcit ensuite comme de la brique, quand le temps est sec... Une des

tranchées de communication était formée d'un tunnel de 100 mètres de longueur,

soutenu d'un bout à l'autre par des poutres, et à une telle profondeur qu'il

était à l'épreuve des obus les plus lourds. Les petits trous d'homme, destinés

aux tirailleurs, étaient très habilement disposés. On y accédait des tranchées

par des boyaux, et les ouvertures étaient habilement dissimulées sous des

débris d'apparence naturelle.

Mais le plus étonnant, c'étaient les abris. Il y en

avait un, à Fricourt, qui avait neuf chambres et cinq portes de sorties; il

était muni de portes de fer et de rideaux; le sol était recouvert de toile

cirée et les murs de papier de tenture ; il y avait aussi des tableaux et,

enfin, une bonne salle de bains, de la lumière et des sonneries électriques

L'état-major qui l'habitait devait mener une vie joyeuse ! ...

Beaucoup de ces abris avaient deux étages ; un escalier de dix mètres, bien tapissé, conduisait au premier étage et un autre escalier, de la même longueur, conduisait à un étage au dessous... Quand les Allemands proclamaient avec orgueil que le front de l'ouest était inexpugnable, ils le croyaient. Ils croyaient avoir fondé une cité permanente, dont ils ne sortiraient qu'après une paix triomphante. »

C'était toute cette formidable organisation qu'il fallait « passer ». Pour cela, nous allions essayer, d'abord, de la démolir avec de l'artillerie.

De là l'accumulation, pour la bataille de la Somme, d'une masse d'artillerie comme jamais encore on n'en avait vu, avec quelques millions d'obus à tirer, et cette « préparation » fantastique avec laquelle on obtint, d'ailleurs, le résultat désiré.

Quelle valeur avait, réellement, cette conception, au point de vue d'une « percée » ?

La vérité, c'est qu'il est toujours extrêmement difficile de percer une ligne parce que, quel que soit le moyen adopté, tout, a la guerre, tient dans l'exécution et que c'est souvent à des autorités subordonnées qu'incombe, subitement, la responsabilité de prendre des décisions.

On n'a pas percé à la Somme, malgré le « pilonnage » le plus perfectionné ; et, par contre, à deux reprises, en 1918, nous devions voir les Allemands nous percer sans pilonnage.

Est-ce la condamnation du système ? Peut-être pas.

Il est extrêmement délicat, pour un chef, sur le terrain, en pleine action, de décider d'avancer. Il s'est produit, à la Somme, ce qui s'est produit ailleurs, ce qui s'est produit de même, souvent, chez les Allemands : tel chef ayant en face de lui, par exemple, un village vide d'ennemis, et ne le sachant, ne l'a pas occupé à ce moment précis; et, ensuite, se décidant trop tard, il a trouvé la position occupée par de nouveaux défenseurs.

La

Bataille

On peut, et on l'a déjà fait, distinguer trois « phases » dans la bataille de la Somme

La première, qui va du 25 juin au 20 juillet, est celle du bombardement et des grandes « enjambées » d'infanterie. Puis, encore vive aux derniers jours de juillet, l'action est languissante pendant tout le cours du mois d'août, très chaud; et cela fait une deuxième phase. Enfin, en septembre, il y a reprise de l'activité sur tout le front jusque vers le milieu d'octobre, qui amène, avec l'automne, dans d'épouvantables flots de boue, l'arrêt de l'offensive : c'est la troisième phase.

La première phase (25 juin-20 juillet)

La préparation d’artillerie 25 juin-30 juin

Plus de 4000 pièces de canon - anglaises et françaises - parmi lesquelles les monstres de « l'artillerie lourde sur voie ferrée », voilà ce qui fut rassemblé sur le front, face à l’ennemi.

A leur service, une aviation puissante, pleine d'entrain, bien supérieure, cette fois, à l'aviation allemande, et qui allait, détruisant sans répit les drachen de l'adversaire, lui « crever les yeux. »

Et le bombardement commença à partir du 25 août.

Il dura six jours pleins et tous ceux qui y ont assisté en ont gardé un souvenir inoubliable. Car on a pu voir, depuis, des canonnades aussi intenses, mais pas d'une telle étendue ni d'une telle durée.

Accompagnée de fréquentes émissions de gaz, celle-là fit, chez l'ennemi, de qui l'artillerie, privée d'observateurs, ne pouvait répondre, des ravages horribles. La nuit, quand on passait sur les routes situées en arrière du front, le firmament, à l'est, semblait illuminé comme par des séries ininterrompues d'éclairs de chaleur.

Le temps était gris et pluvieux; néanmoins, sur les routes détrempées les troupes étaient en mouvement, et les grands convois de camions commençaient à porter les ravitaillements. Car le service automobile, lui aussi, se préparait depuis quelque temps : après l'expérience de Verdun, où il avait été obligé de tout improviser, après la rude épreuve de la « Voie Sacrée », après le succès de la « Commission régulatrice automobile » de Bar-le-Duc, il était prêt, sur la Somme, pour des transports intensifs.

Il avait organisé, pour le premier jour de l'attaque (1e juillet), une nouvelle Commission régulatrice automobile, située à Longueau, qui devait avoir la régulation des convois de toutes sortes pendant la bataille et qui, d'ailleurs, s'acquitta fort bien de sa tâche, en évitant, sur un écheveau de routes très embrouillé, les néfastes embouteillages.

Et, déjà, ses formations, assemblées de tous les points du front dans la région à l'est d'Amiens, se mettaient en route vers les lignes de bataille.

Le moral, dans toute l'Armée - dans les deux Armées alliées --était magnifique de confiance et d'entrain : c'était, enfin, le grand combat pour la délivrance et, comme disaient les Anglais - et on le croyait -- le « suprême effort » de la guerre !

Les canons tonnaient, tonnaient toujours sous le ciel gris et bas.

Puis, dans la soirée du 30 juin, le temps ayant changé brusquement, les nuages tristes s'en allèrent vers l'ouest, en s'effilochant, et toute la campagne du Santerre, restée verte et jolie quand même au milieu de ces bouleversements, fut baignée dans la lumière rose d'un beau couchant de plein été.

La nuit fut sereine et fraîche; et, le lendemain, la première journée de juillet s'annonça chaude et sans nuages, avec de nombreux chants d'alouettes.

Alors, à 7h30 très précises, de toutes les tranchées, sur une ligne de 45 kilomètres, l'infanterie bondit.

Du côté français

A l'extrême sud, c'était le 1e Corps d'Armée colonial (général Berdoulat), appuyé par une division du 35e Corps d'Armée, qui montait à l'assaut en chantant La Marseillaise : en quelques heures, il s'empara de Fay, Dompierre, Becquincourt, et prit pied sur le plateau de Flaucourt.

Toute la première position allemande était à nous et la deuxième position, marquée par Assevillers, Herbécourt, Feuillères, était abordée sans qu'on eût même dû engager les réserves.

On avait fait 5000 prisonniers.

L'attaque

fut une surprise absolue pour l'ennemi; car, peu d'instants avant qu'elle

commençât, on avait justement distribué aux troupes allemandes de première

ligne un ordre du jour annonçant la « prise imminente » de Verdun et affirmant

qu'en conséquence, en dépit des apparences toute offensive française sur un

autre point était impossible !

L'attaque

fut une surprise absolue pour l'ennemi; car, peu d'instants avant qu'elle

commençât, on avait justement distribué aux troupes allemandes de première

ligne un ordre du jour annonçant la « prise imminente » de Verdun et affirmant

qu'en conséquence, en dépit des apparences toute offensive française sur un

autre point était impossible !

Des officiers furent faits prisonniers au moment où ils commençaient leur toilette du matin dans les abris ; des bataillons entiers furent pris, d'un coup, avec un minimum de pertes pour nous 200 hommes pour toute une division !

Sur le champ de bataille il y avait, par contre, une grande quantité de cadavres allemands.

Je me souviendrai toujours, et tous ceux qui l'ont vu, je pense, de l'aspect de ce champ de bataille.

Dompierre et Becquincourt particulièrement, ou du moins les emplacements de ces villages, étaient effarants de dévastation.

On eût dit une mer, dont les vagues énormes se fussent subitement figées, et sur laquelle surnageaient d'extraordinaires débris de toutes sortes : blocs de pierre, ferrailles tordues, poutres calcinées, briques, tuiles cassées, morceaux de meubles, vêtements, paillasses éventrées, instruments de labourage, matériel militaire, rondins, fils de fer, armes, pieux, munitions, roues, voitures démolies... tout était confondu, pêle-mêle, dans un infernal fouillis. Il était impossible de déterminer un plan quelconque du village dont les maisons avaient disparu : quelques moignons noirs se dressaient : l'église, peut-être, avec le cimetière retourné comme le reste...

Des batteries de 75, déjà installées tant bien que mal dans ce chaos, tiraient vers les lignes allemandes, qui renvoyaient des 77 dont personne ne semblait se préoccuper. Aucune tristesse, d'ailleurs : c'était encore l'atmosphère de la bataille.

Mais,

pendant ce temps, que s'était-il passé au nord de la Somme?

De ce côté, le 20e Corps d'Armée ne devait, en principe, que soutenir l'attaque anglaise. En fait, entraînant avec eux la droite alliée, les splendides soldats de Balfourier - parmi lesquels les jeunes recrues de la classe 16 se montrèrent particulièrement ardents -- s'emparèrent, en quelques bonds, de Curlu et de toute la première position ennemie.

Là encore, peu ou pas de pertes pour nous.

Sur tout le front, l'aspect du ciel était caractéristique. Il y avait, au-dessus des lignes françaises, une longue file de saucisses, claires et transparentes dans le soleil : l'oeil en découvrait vingt à vingt-cinq; sur les lignes allemandes, pas une ; nos avions les avaient crevées à mesure qu'elles tentaient de s’élever.

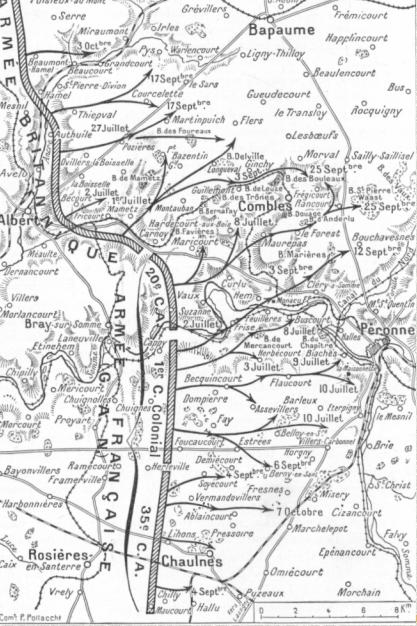

Demande

d’envoi de cette carte en plus grande résolution

L’échec anglais

Malheureusement, dans le secteur anglais, les résultats n'étaient pas aussi brillants.

L'objectif des troupes britanniques était le même que le nôtre : enlever la première position allemande.

A leur gauche, elles avaient en face d'elles Gommécourt (au nord d'Hébuterne), Serre, Beaumont-Hamel, Thiepval. Or, leurs assauts se brisèrent sur les positions -- fort solides, il est vrai, -- de l'ennemi : pas un pouce de terrain ne fut conquis.

Pour leur droite, le thème de l'attaque était de faire tomber le saillant de Fricourt, en le contournant par le nord et par l'ouest : par le nord en prenant Ovillers et La Boisselle, par l'ouest en prenant Mametz.

La manœuvre réussit à l'ouest, où l'extrême droite anglaise, entraînée par notre 20° Corps d'Armée, s'empara très brillamment de Mametz et de Montauban.

Mais sur Ovillers et sur La Boisselle, en dépit de quelques avances momentanées, ce fut l'impuissance complète ; et au centre, Fricourt lui-même, entouré, ne devait être pris que le lendemain.

Les Anglais se sont excusés, comme ils ont pu, de ces échecs qui devaient avoir de grosses conséquences.

Dans un passage d'une brochure, John Buchan écrivait, en 1916 :

« Avant que nos hommes eussent pu sortir de leurs

tranchées, les Allemands avaient couvert notre front de puissants explosifs et,

dans bien des cas, entièrement démoli la première ligne de tranchées. Sur toute

la ligne, à 50 mètres en avant et en arrière de la première tranchée, ils

firent pleuvoir des obus de 6 et de 8 pouces (150 et 210 millimètres). Cela fit

que nos troupes, au lieu de se former en avant de la tranchée, furent obligées

de se former sur le terrain découvert en arrière, car la première tranchée

n'existait plus.

En outre, l'ennemi maintenait un feu de barrage intense

qui devait être dirigé par des observateurs, car il suivait nos troupes à

mesure qu'elles avançaient. »

C'est possible. Aussi bien, répétons-le encore, la réalité seule compte à la guerre.

La gauche anglaise n'avait pas avancé, voilà le fait : elle devenait, provisoirement, pivot : la manœuvre générale d'avance en lignes parallèles était donc enrayée.

Chez nous autres, il y eut, lorsqu'on apprit que la gauche anglaise était restée bloquée, une grande désillusion.

Et quand, les jours suivants, l'Armée française, en dépit de ses débuts si brillants, dut s'arrêter à son tour pour attendre les retardataires, ce fut une malédiction générale contre les Anglais.

Nous avions tous pensé que Péronne allait être pris dans la première semaine : or, Péronne n'était pas encore pris six mois après !

Je crois réellement qu'aujourd'hui on peut continuer de penser qu'il était possible que Péronne fût pris dans les sept premiers jours.

Certes, nous ignorions alors le vrai but principal de

l'offensive, qui fut parfaitement bien rempli : enlever des divisions

allemandes à Verdun. Mais il paraît incontestable que, si la

ligne s'était déplacée toute entière avec la même rapidité que la droite, la

bataille eût réalisé alors complètement - en surplus -- la « percée »,

peut-être définitive, du  front ennemi!...

front ennemi!...

Hélas! Les temps n'étaient pas révolus.

Quoi qu'il en soit, les Britanniques, en partie, avaient échoué. Et ils avaient eu des pertes énormes : leurs officiers, en tête, s'étaient fait massacrer, la badine à la main.

Mais ils s'étaient battus individuellement comme des lions; et l'effet moral, il faut le proclamer, avait été formidable sur l'ennemi : car c'était la première fois que l'Armée anglaise, devenue une grande Armée, se montrait dans sa force.

D'ailleurs, un nombre considérable de prisonniers qui, la plupart, s'étaient rendus sans combat, venait témoigner de l'épouvante des Allemands.

Le dimanche 2 juillet, à 14 heures, les Anglais achevaient la prise de Fricourt, où ils trouvaient des abris profonds de 40 pieds.

Le 3, ils se consolidèrent en s'emparant des bois de Mametz, au sud de Contalmaison : c'est là que plus de 1000 prisonniers furent cueillis dans un seul fourré.

Un officier d'un régiment de Highlanders, dans une lettre, a décrit avec pittoresque ce qu'il a vu, lui blessé, de ce joli coup de filet :

« C'était le plus

beau spectacle que j'eusse vu de ma vie. Il y avait 600 boches de tout rang,

s'avançant en colonne à travers la campagne, dans la direction de l'arrière ;

il va sans dire qu'ils étaient désarmés.

Et de quoi croyez

vous que se composait leur escorte ? De trois gaillards en loques, de

notre bataillon, couverts de sang, de poussière et de haillons, l'arme sur

l'épaule, et ayant l'air de défiler à la parade... Cela me parut admirable ;

aussi j'emboîtai le pas, pour fermer la marche ; et c'est ainsi que j'arrivai

au poste de secours. Mais j'avais beau marcher

derrière six cents boches, il me fut impossible d'égaler l'air fanfaron des

trois gaillards de tête ! »

Le 4 enfin, les Anglais parvinrent, sous une pluie battante, à s'emparer de La Boisselle; puis, dans une série de combats, toujours sous la pluie, entre le 7 et le 15, ils prirent Contalmaison (défendu par la 3e division de la Garde prussienne), Bazentin, Bazentin-le-Grand, la plus grande partie d'Ovillers, le bois des Trônes, Longueval et le bois Delville.

Le 18, une contre-attaque allemande, qui donna lieu à des corps à corps sauvages, reprenait le bois Delville et Longueval.

Mais il restait aux mains des troupes de Rawlinson et de Gough, depuis le 1e juillet, plus de 10000 prisonniers.

L’avance française

Dans ce même temps, les Français, sous le commandement énergique et précis du général Fayolle, avaient continué leur avance rapide.

Le 2 juillet, les coloniaux s'emparaient de Frise, du bois de Méréaucourt et d'Herbécourt

Le 3, de Buscourt, du bois du Chapitre, de Flaucourt et d'Assevillers.

Le 4, de Belloy-en-Santerre et d'Estrées.

Hem

tomba le 5, ainsi que la fameuse Ferme de Monacu,  Hardecourt-aux-Bois

le 8, Biaches le 9 : les succès se suivaient au nord comme au sud du fleuve ;

le 10, ce fut la Maisonnette, puis le fortin de Biaches, où pénétra un officier

du 164e régiment d'infanterie (le capitaine

Vincendon), qui, avec huit hommes, fit prisonnière toute la compagnie

allemande.

Hardecourt-aux-Bois

le 8, Biaches le 9 : les succès se suivaient au nord comme au sud du fleuve ;

le 10, ce fut la Maisonnette, puis le fortin de Biaches, où pénétra un officier

du 164e régiment d'infanterie (le capitaine

Vincendon), qui, avec huit hommes, fit prisonnière toute la compagnie

allemande.

Nous étions aux abords de Barleux, et Péronne était menacé de près ; la ville était là, en face : il n'y avait plus que le canal et le fleuve à franchir.

Les Allemands le comprirent si bien qu'à cette date ils reculèrent leur tête de ligne du chemin de fer de Péronne à Chaulnes.

En résumé, en dix jours, la 6e Armée française, sur un front de près de vingt kilomètres, avait progressé sur une profondeur qui atteignait en certains points, dix kilomètres. Elle était maîtresse, entièrement, du plateau de Flaucourt qui lui avait été assigné comme objectif et qui constituait la principale défense de Péronne. Elle avait fait, enfin, presque sans pertes, 12000 prisonniers, pris 85 canons, 26 minenwerfer, 100 mitrailleuses, un matériel considérable : c'était le plus beau succès obtenu depuis la Marne.

Le moment est peut-être venu de dire ici quelques mots d'Amiens

Amiens était à environ 35 kilomètres du front. Pendant le printemps et le début de l'été, tandis que se préparait la bataille et que, par précaution, pour le cas de bombardement ennemi, on déposait les vitraux de la cathédrale et de quelques autres églises, on emmaillotait les portails, on enlevait toiles précieuses et objets d'art, la ville offrit le spectacle d'une joyeuse ripaille, de jour et de nuit.

Chaque soir, quand il faisait beau - et mai et juin 1916 furent très beaux -on se serait cru, à partir de cinq heures, un jour de fête nationale.

Les bouges abondaient ; les prix, à cause des Anglais, étaient partout exorbitants ; le commerce local faisait fortune. Fin juin, quelques jours avant l'attaque, on « révacua » pas mal de gens qui n'étaient là que pour leur plaisir - ou pour le plaisir des autres ; et beaucoup aussi plièrent bagage, d'eux mêmes, en entendant les grondements lointains des canons : la gare, pendant une semaine, fut toute grouillante de cet exode …

Puis, l'alerte passée, dans le début de juillet, tout le monde revint ; et la fête recommença, avec, peut-être, quelque chose de moins nerveux et de plus solidement gai.

La ville n'avait subi, par obus ennemis, aucun dommage sérieux. »

Les Allemands se ressaisissent.

Les Allemands avaient été surpris : ils se ressaisirent vite ; et, retirant alors de la Meuse divisions sur divisions - et renonçant, par conséquent, à Verdun - ils commencèrent à opposer, sur toute la ligne, une résistance acharnée.

Au 20 juillet, ils avaient amené en renfort plus de 300000 hommes.

Le temps des actions rapides était passé : nous allions retomber dans la bataille d'usure.

Suite des opérations : page suiv.

![]()

20 cartes postales de la Somme de cette période

Retour accueil Retour page précédente