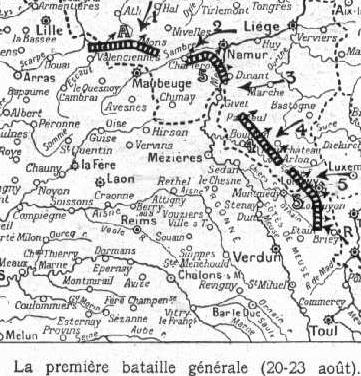

La bataille et le siège de MAubeuge

27 août - 8

septembre 1914

Le Gouverneur; ses essais de

réorganisation

L'organisation de

défensive avant l'investissement

Les premières semaines de

guerre

La ville de Maubeuge est maintenant sur

la ligne de feu.

A fin de juillet 1914 la place de Maubeuge est ainsi constituée :

Tout autour de la ville, l'enceinte, datant de Vauban.

A une distance d'environ trois à six kilomètres de cette enceinte, six forts : Boussois Les Sarts Leveau Hautmont Le Bourdiau Cerfontaine. Ils sont tous antérieurs à 1885, c'est à dire à l'apparition de l'obus torpille qui a révolutionné l'art de la fortification.

Seul, Le Bourdiau est revêtu d'un cuirassement de béton à l'épreuve de l'artillerie lourde de campagne.

Dans les autres ouvrages, les abris en maçonnerie sont recouverts d'une simple couche de terre de 3 mètres d'épaisseur (0.50m parfois: Les Sarts)

Du type à massif central ou à cavalier, ces forts constituent des objectifs parfaitement visibles de tout le terrain environnant.

Entre chacun de ces forts existe un ouvrage intermédiaire (deux entre Le Boussois et Les Sarts). L'ouvrage de Rocq, dans le secteur sud est, est constitué par un simple parapet d'infanterie avec de mauvais abris en maçonnerie, tandis que les autres sont pourvus de faibles abris bétonnés pour hommes assis.

Les garnisons de ces ouvrages n'auront à leur disposition ni magasins, ni cuisines, ni infirmeries. L'eau est tirée de puits qui seront facilement détruits par un bombardement.

Les ouvrages intermédiaires sont séparés des forts par des intervalles considérables.

Les forts ne disposent, comme matériel de flanquement, que de pièces de 80 ou de 90, à l'air libre: elles seront bien vite mises hors de cause par l'artillerie adverse. Seuls, Le Boussois et Cerfontaine sont pourvus de deux tourelles Mougin en fonte dure pour canon de 155, et de trois tourelles de 75.

A signaler que, contrairement à ce qui existe dans nos grandes places de l'Est, Maubeuge n'a pas de chemins de fer Péchot pour relier les différents organes de la défense.

Le

Gouverneur; ses essais de réorganisation.

Depuis le 17 mars 1914, le gouverneur de Maubeuge est le général Fourrier, qui sort de l'arme du génie et qui a eu déjà l'occasion de se distinguer en temps de paix, lors de l'organisation de la place de Bizerte.

En arrivant à Maubeuge, le général Fourrier a été péniblement impressionné par l'état lamentable de la place.

Il a mis, dés lors, toute son énergie à la réfection de la forteresse et exigé de chacun de ses subordonnés (effort maximum en vue de l'intérêt commun.

Le général Fourrier sent, en effet, que la guerre est prochaine. Ses prévisions ne le trompent pas

Le conflit mondial vient le surprendre en pleine période de réorganisation.

Son activité redouble dés le 2 août 1914: bien que le plan de défense ne lui prescrive de commencer l'exécution des travaux prévus que le sixième jour de la mobilisation, le général Fourrier ne veut pas perdre une heure.

Il sait tirer parti de toutes les ressources nouvelles mises à sa disposition. Il réquisitionne 6.000 civils, auxquels il adjoint 25.000 territoriaux ou réservistes envoyés à Maubeuge, et les emploie, sous la direction d'officiers du génie, aux travaux les plus urgents.

L'organisation

de défensive avant l'investissement

Dés lors, c'est une période d'activité fébrile qui commence. Le jour commence à poindre et déjà les corvées de travailleurs sont rendues sur les chantiers.

Elles s'emploient à renforcer la zone principale de résistance, devant laquelle doivent venir se briser les efforts des Allemands, si ceux ci arrivent jusque devant Maubeuge. Sans trêve les hommes remuent la terre; ils édifient en toute hâte des ouvrages nouveaux: Le Fagnet, qui doit boucher entre Le Boussois et La Salmagne la trouée pouvant conduire l'ennemi dans la ville.

Les autres intervalles qui séparent les forts sont également rétrécis par (établissement d'ouvrages de fortune, par le renforcement de points d'appui déjà existants, comme La Salmagne, Bersillies, Gréveaux, Ferriére la Petite et Rocq, tous convertis en Centres de Résistance.

Voir des photos actuelles de tous

ces forts

Tandis que des travailleurs portent à six mètres l'épaisseur des parapets d'infanterie, des équipes amènent des rondins, des plaques en fer de 5 cm qui servent à l'édification d'abris recouverts de 1 à 5 mètres de terre ; Mais ce ne sera là qu'une bien précaire protection pour les combattants.

Plus loin, des soldats du génie s'emploient à abattre les arbres, à faire sauter les maisons qui pourraient gêner la visibilité ou rétrécir les champs de tir. Le village d'Elesmes, en particulier, subit d'importantes destructions.

D'autres équipes vont poser en trois semaines 1500000 piquets autour desquels s'enlacent des milliers de kilomètres de fil de fer barbelé; ces immenses réseaux, couvrant une superficie totale de 100 hectares, entourent bientôt chacun des ouvrages et s'étendent dans les intervalles qui séparent les points d'appui.

En arrière de la ligne des forts, des terrassiers s'emploient à niveler le sol pour permettre la pose d'une voie ferrée étroite, qui reliera entre eux, et jusqu'au cœur de la place, chacun des ouvrages de la défense : 20 kilomètres de rails sont établis en vingt-sept jours.

Des artilleurs amènent leurs canons tout prés de la première ligne : il n'y a pas d'échelonnement des batteries en profondeur, car les instructions ministérielles de 1910 prescrivent que « l’armement de Maubeuge doit permettre, dés le début, une action aussi lointaine que possible des ouvrages actuels ».

Les dépôts de fortune pour munitions sont installés à proximité des pièces : chaque canon disposera immédiatement d'environ 300 coups à tirer.

Une position de soutien a été également ébauchée : elle est marquée dans le secteur est par les villages d'Élesmes et d'Assevent, distants de deux à trois kilomètres de la première position; elle possède donc là des champs de tir assez étendus, et sa défense peut être envisagée comme très possible après la chute de la zone principale.

Par contre, au delà du secteur Élesmes Assevent, la ligne de soutien passe immédiatement en arrière de la ligne des forts et des ouvrages, et il est à craindre qu'en cas d'évacuation de la zone principale, les combattants ne puissent s'accrocher à la ligne de soutien (Mairieux bois des Saris Douzies Louvroil lisière est du bois des Bons Pères). Et en arrière il n'y a rien, rien que les vieux remparts de Vauban, qui datent de deux siècles.

En avant de la zone principale, une position avancée n'est constituée que dans le secteur sud-ouest : Dans les bois d'Hautmont et du Quesnoy qui sont très rapprochés de l'important village d'Hautmont, inclus dans la zone principale.

On pourrait peut être faire mieux, mais le temps manque aux défenseurs de Maubeuge.

La garnison a d'ailleurs fourni un tel effort

par ces journées torrides d'août 1914 qu'elle commence à être sérieusement

fatiguée.

Une conséquence

plus grave encore découle de la nécessité de pousser activement les travaux

Les

territoriaux et les réservistes n'ont pu être remis en main et soumis à un

entraînement progressif. Et pourtant l'instruction des troupes aurait besoin

d'être sérieusement revue. C'est ainsi que les régiments de territoriale qui,

jusque là, n'étaient pas dotés de mitrailleuses, viennent d'en recevoir. Dans

ces corps, bien peu d'officiers connaissent le maniement des armes

automatiques; trois semaines ne suffiront pas à la formation des équipes,

surtout avec un outil aussi délicat que la Saint Étienne.

Faute de mieux,

on chargera les pièces sur des voitures de réquisition, système bien primitif, et

qui offre de nombreux inconvénients.

Dans toutes les

parties de la défense de Maubeuge, on retrouve ainsi le même caractère

d'improvisation, qui va mettre les Français en bien mauvaise posture vis à vis

des Allemands, superbement dotés en moyens de toutes sortes.

Et à l’origine

de ce défaut de préparation, apparaît toujours la même cause : le manque de

crédits qui n'a pas permis d'organiser solidement Maubeuge en temps de paix.

Ces effectifs

comprennent

à Un seul

régiment d'active : le 145e régiment

d’infanterie de ligne,

qui formait, en temps de paix, la garnison de la place;

à Quelques

régiments de réserve : le 345e

Deux régiments d'infanterie coloniale 31e et 32e, dont une forte partie de l'effectif est constituée par des

soldats de métier, et dont la majorité des cadres est formée par des officiers

et sous officiers de carrière : ces unités sont excellentes

àLes

régiments territoriaux suivants

1,2,3,4e, un bataillon du 5e, deux bataillons du 85e. Beaucoup d'officiers de

ces régiments sont vieux et fatigués, absolument inaptes à faire campagne

àDeux

bataillons de douaniers de

250 hommes chacun;

àUn

millier de G. V. C.

Soit 33.000

fantassins, dont 20.000 soldats de la territoriale.

L'artillerie comprend un groupe de quatre

batteries territoriales de 75 montées.

De plus, 69 pièces sont affectées à la réserve

d'artillerie, et des groupes d'attelage sont constitués pour les mouvements

éventuels à faire exécuter à ces pièces ; mais, là encore, le nombre des

groupes est insuffisant, et l'on ne pourra atteler à la fois la totalité des

canons.

Le reste de

l'artillerie (350 canons courts ou longs, de 220, 155, 120 95, 90, 80) est

réparti entre les différents secteurs du camp retranché pour leur défense

propre.

Malheureusement, la portée de ces pièces varie

entre 5 et 9 kilomètres, tandis que certaines batteries allemandes tireront de

14 kilomètres de distance, ce qui leur permettra de se tenir à l'abri des obus

français.

Le nombre total

de coups à tirer par l'artillerie de la défense s'élève à 250000

Le personnel

consiste en vingt-six batteries a pied, dont huit qui proviennent de Cherbourg

et de Brest.

La cavalerie

est représentée par deux

escadrons de réserve du 6e chasseurs.

Le génie

comprend sept compagnies.

Un colombier

militaire assure la liaison avec Paris et Reims. Le service aéronautique est

réduit à rien : deux dirigeables qui étaient à Maubeuge et tous les avions

jusque là disponibles, quittent la place, après Charleroi.

Il ne reste

dans le camp retranché qu'un ballon captif qui sera rapidement détruit, et un

vieil avion très endommagé qu'un officier, le lieutenant d'artillerie Leliévre

(d'une batterie de côte venue de Brest), remettra tant bien que mal en état,

mais qui sera vite hors d'usage sans avoir pu rendre de services sérieux.

Des hôpitaux

sont organisés dans la ville :Ils pourront recevoir jusqu'à 3.000 blessés.

L'Intendance a

constitué des approvisionnements très importants, qui suffiraient au moins pour

un siège de trois mois.

Les troupes et

les services représentent un effectif total un peu supérieur à 49000

rationnaires, y compris un millier d'officiers. En dehors du gouverneur, il y a

trois généraux dans la place : les généraux Vinckel Mayer, Ville et Peyrecave

à l'ouest du chemin de fer de Mons jusqu'à la

Sambre. il est tenu par quatre bataillons territoriaux ; un bataillon du 32e

colonial reste en réserve à Douzies.

2e

secteur (colonel

Guérardel)

au sud ouest de

Maubeuge, de la Sambre à la Solre.

Cinq bataillons

et demi de territoriaux en assurent

3e

secteur (colonel de La

Motte),

de la Solre à l'ouvrage du Fagnet. Sa garnison

consiste en cinq bataillons et demi de territoriaux, un bataillon de douaniers.

4e

secteur (général Ville)

de l'ouvrage du

Fagnet jusqu'à Héronfontaine exclus. I1 est également défendu par cinq

bataillons de territoriaux et un bataillon de douaniers.

5e

secteur (colonel

Cambier), d'Héronfontaine au chemin de fer de Mons.

N'y sont

affectés qu'un seul bataillon territorial, un bataillon et une compagnie de

marche, tirés du dépôt du 145e. La garnison du noyau central est

formée d'un bataillon de marche (provenant du même dépôt)

La réserve

mobile comprend, sous les ordres du général Vinckel Meyer, tout le reste des

éléments actifs et de réserve, à savoir

Jusqu’à la mi-août, la population de Maubeuge n'a pas manifesté une grande anxiété.

L'afflux des

troupes qui arrivent dans le camp retranché contribue d'ailleurs à donner à la

ville une physionomie très animée, bruyante, presque joyeuse.

Les cafés ne

désemplissent pas ; chacun vient reconnaître des amis, des camarades

d'autrefois, que la mobilisation appelle dans la place.

Les gens

échangent leurs impressions; on fait des plans de campagne, ou plutôt des plans

de victoire. La masse de la population doute de l'éventualité d'un siège. Les

Allemands se battent encore à Liége; ils sont loin delà frontière française.

Ceux qui

craignent l'approche de l'ennemi sont généralement taxés de pessimisme, et vite

pris dans la fièvre générale, étourdis par l'animation de la foule, ils

oublient leurs soucis d'un instant.

Mais le 15 août, brusquement, une véritable angoisse s'empare de la population.

Quelques

Belges, qui se retiraient en toute hâte devant l'invasion, sont venus annoncer

les progrès des Allemands. Ils racontent que le massacre et l'incendie accompagnent

l'envahisseur.

Comme pour

corroborer les dires des fugitifs, la voix du canon se fait entendre dans

l'est.

Chacun, le cœur

palpitant, écoute ces détonations, qui éclatent là bas, dans la direction de la

vallée de la Meuse.

Vers le soir,

les nouvelles se précisent : les Allemands ont forcé le passage du fleuve à

Dinant et se sont emparés de la ville; ils se rapprochent.

L'inquiétude

augmente.

Quelques heures

plus tard, on annonce que les soldats du 1e corps d'Armée, dans une brillante

contre-attaque, ont rejeté l'adversaire au delà de la, Meuse : Ce succès est

transformé en grosse victoire; aussitôt, c'est une joyeuse animation qui

s'empare de Maubeuge.

Les Allemands continuent de progresser en Belgique; ils entrent à Louvain, à Bruxelles. Leur marche semble devoir les conduire droit vers Maubeuge et Lille.

L'armée

française est encore loin... où pourra t elle intervenir ?

Et les Anglais,

dont on annonce le débarquement en France, et qui sont impatiemment attendus ?

Une mesure

indispensable, prise par le gouverneur, contribue à semer l'inquiétude: sur les

murs de la ville, on appose des affiches qui prescrivent à la population

civile, en prévision d'un siège, de quitter la place.

Aussitôt,

beaucoup S'affolent; les départs se précipitent. En quelques jours, 25000

personnes abandonnent Maubeuge : elles ne savent souvent où aller.

Beaucoup ne

pourront se résoudre à laisser leurs foyers déserts, et malgré toutes les

mesures prises, elles reviendront sur leurs pas, avant l'investissement.

L'arrivée

d'avions britanniques, puis, le 22 août, le passage d'un régiment écossais

suscitent encore un certain enthousiasme. Mais celui ci s'éteint bien vite, car

les progrès des Allemands se précisent

L’Armée von

Kluck arrive vers Mons; l'Armée Bülow franchit la Sambre à Charleroi.

Depuis le 17

août, la garnison de Maubeuge est placée sous le commandement du général

Lanrezac, qui dirige la 5` Armée.

Le général

songe un instant à faire appel au 145e, au 345e, aux 31e et 32e

coloniaux pour renforcer les effectifs dont il dispose, â, la veille d'une

grosse bataille.

Mais il se rend

compte de la nécessité de laisser au Gouverneur tous ses moyens en hommes pour

compléter à la hâte l'organisation d'une Place gui peut se trouver d'un jour à

l'autre sous le feu des canons ennemis.

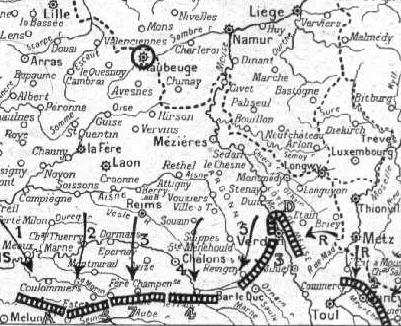

Les 22 et 23 août, une furieuse bataille s'engage de part et d'autre de la Sambre; au sud de Charleroi entre la 5e Armée française et la I Ie Armée allemande ; à Mons, entre les Anglais et les troupes de von Kluck.

Le soir du 23, nos troupes de campagne battent en retraite.

Le général

Lanrezac fait connaître au général Fournier que « la 5e Armée se replie en

direction générale de Chimay Aubenton, et qu'il appartient au Gouverneur de

Maubeuge « de prendre toutes dispositions utiles pour la défense de la Place »

Le général Lanrezac ne veut pas ,emmener avec lui les régiments actifs et de réserve de Maubeuge pour les joindre à ses troupes, car il estime que ce serait affaiblir dangereusement la garnison.

Le général Fournier se trouve livré à lui même. A quelle décision va t il se résoudre ?

Aux termes des instructions ministérielles de 1910 le rôle de Maubeuge consiste à appuyer les manœuvres d'une Armée de campagne. « La résistance de la Place n'a pas de raisons pour se prolonger isolément. »

Telle était la

conception au temps où l'on croyait que Maubeuge n'aurait â, subir qu'un siège

de peu de durée, dés le début des hostilités, et serait rapidement secourue par

nos forces de campagne, sitôt après leur concentration.

Les

circonstances sont tout autres le 23 août 1914

Maubeuge, qui n'a pas servi de pivot de manœuvre dans la bataille de Mons Charleroi, est maintenant presque isolée; nos armées de campagne, battues, se retirent vers le sud ouest.

Le général

Fournier doit il prescrire l'évacuation immédiate de la garnison et se lier à

la retraite de la 5° Armée?

Il considère que s'il a été nommé au poste de donner la ville, mais pour en assurer la défense.

Il se décide donc à résister jusqu'au bout, coûte que coûte.

Les Allemands poursuivaient leur marche en avant sans se laisser retarder par Maubeuge.

Ils laissent

seulement en arrière un corps de siège, à l'effectif de 40000 hommes environ, sous les ordres du général Zwehl

Autant que les

renseignements actuels permettent de l'affirmer, ce corps de siège ne comprend

que le VIIe corps de réserve, la 26e brigade du VII` corps actif et un

groupement de grosse artillerie (aux ordres du général lieutenant Steinmetz).

Un certain nombre de

Autant que les

renseignements actuels permettent de l'affirmer, ce corps de siège ne comprend

que le VIIe corps de réserve, la 26e brigade du VII` corps actif et un

groupement de grosse artillerie (aux ordres du général lieutenant Steinmetz).

Un certain nombre de

Les Allemands

se tiennent d'abord assez loin de Maubeuge; ils se contentent de couvrir le

déploiement de leur artillerie lourde, sans se risquer, avec des effectifs

relativement faibles, dans une attaque brusquée contre le Camp Retranché.

Sur tout le

pourtour de celui ci, les détachements ennemis s'étendent, précédés de

cavalerie, et coupent peu à peu les communications de Maubeuge avec

l'extérieur; ils s'établissent ensuite en observation, face à la ville.

Le général

Fournier, sur l'ordre du général Joffre et du général Lanrezac, prescrit la

destruction des voies ferrées, en vue d'entraver le ravitaillement des armées

ennemies.

C'est ainsi que

des détachements du génie font sauter les ponts de Jeumont, de Berlaimont et de

Fourmies.

De plus, du 24 au 28 août, le général Fournier, qui a reçu de ses agents secrets des renseignements sur la progression allemande et qui se voit peu à peu privé de toutes ses liaisons avec le cœur du pays, se préoccupe de pousser des reconnaissance en dehors du périmètre de la place : il veut se rendre compte des intentions du Commandement ennemi, inquiéter le corps de siège, et, en même temps, aguerrir ses propres troupes.

Une première

reconnaissance a lieu le 25 août, au nord de Maubeuge, vers Quévy et Havay.

Toute la réserve générale y participe. Au cours de cette opération, le génie opère des destructions sur la voie ferrée étroite qui longe la frontière belge. Quelques engagements de patrouilles se produisent : dans un de ces combats, le prince de Saxe Meiningen est mortellement blessé par un cavalier du 6e chasseurs.

Le lendemain 26 août, une nouvelle sortie a lieu sur La Longueville pour reconnaître des forces ennemies qui ont été signalées dans cette région seuls, le 145e régiment d'infanterie, deux batteries de 75 et un escadron y prennent part.

Tout comme la

veille, la journée n'est marquée que par des combats insignifiants contre de

fortes patrouilles ennemies, qui se dérobent.

Vers le soir du

26, l'attention de la Place est fortement surexcitée : une canonnade lointaine

roule dans l'ouest; durant deux jours, on percevra encore ses échos; puis le

bruit de la bataille s'éteindra peu à

peu, et on devra renoncer à voir les armées alliées réapparaître sous les murs

de la ville.

Depuis le 27 août, le général Fournier, a déclaré Maubeuge investie. L'artillerie de la Place commence à exécuter des tirs fréquents sur des objectifs assez variables localités, croisements de routes... En général, ces tirs sont dirigés un peu au hasard et ne donnent que de très faibles résultats.

Par contre, ils

offrent l'inconvénient de faire repérer successivement chacune de nos batteries

L’ennemi se

garde bien de laisser perdre les renseignements que la défense lui fournit

ainsi.

Le 28 août, une troisième reconnaissance a lieu, vers

le sud cette fois. Un petit combat s'engage, au delà du bois Leroy, mais pas

plus que les précédents, il ne permet à la réserve générale de se rendre compte

de la situation de l'adversaire.

Aucune de ces

reconnaissances n'a été poussée assez loin; et surtout aucune d'entre elles n'a

été dirigée dans le secteur est, où se prépare contre Maubeuge une formidable

menace

A cette date du

28 août, l'artillerie allemande a, en effet, achevé son déploiement.

Elle a pris

position vers Solre sur Sambre, Peissant, Fauroeulx, Haulchies, Givry, entre la

Sambre et la Trouille.

L'infanterie,

dans ce secteur, s'est établie avec ses gros sur le ruisseau de Grand Reng et

vers Erquelines, pour couvrir les batteries de siège.

Brusquement, le 29 août, à 13 heures, le bombardement se déclenche : les obus tombent sans interruption sur Le Boussois, le Fagnet, La Salmagne et Bersillies.

Avant d'étudier

les effets du bombardement, il est nécessaire de signaler que les Allemands

disposent, à l'intérieur de la Place, de tout un système d'espionnage ; ce

dernier va leur fournir les plus précieux renseignements, et leur permettre de

diriger leur tir sur les objectifs principaux.

Le

commandant Cassou raconte :

« Au centre

de résistance du Boussois, un paysan revêtu d'une énorme blouse suivait avec intérêt

toutes les phases de la lutte. Sa présence continuelle éveilla nos soupçons; on

le vit s'arrêter derrière une haie et lâcher un pigeon voyageur. Arrêté

immédiatement, il fut fouillé; on le trouva possesseur d'autres pigeons cachés

sous sa blouse. Il avoua qu'il était un espion: il fut fusillé... On découvrit

un fil téléphonique souterrain, reliant Maubeuge à Jeumont, dans une usine dont

le directeur était allemand, et qui fournissait par un conduit souterrain la

force électrique à Maubeuge »

Ces derniers ne

se contenteront pas d'envoyer des renseignements à l'ennemi ; ils

s'efforceront, par des propos habilement répandus, de semer la panique dans la

ville.

Un malheureux

incident leur fournira le prétexte d'accuser le Gouverneur de faiblesse,

d'incapacité, voire même de trahison.

Le général

Fournier avait, au début d'août, adressé au Ministre de la Guerre un télégramme

lui rendant compte de l'état lamentable de Maubeuge et de l'impossibilité de

résister longtemps en cas d'attaque.

Très ému de ce

message, craignant que le Gouverneur ne fût au-dessous de sa tâche, M. Messimy

avait envoyé dans la Place le général Pau pour se rendre compte de la

situation, et prendre, au besoin, des mesures extrêmes contre le général

Fournier.

L'enquête avait

été tout à l'éloge de ce dernier, et le général Pau avait même cru nécessaire

de réclamer « les trois étoiles pour le

Gouverneur. Mais M. Messimy n'avait pas attendu ces rapports; et, dés le 8

août, par décret ministériel, il révoquait de ses fonctions le général

Fournier.

On juge de

l'effet produit à Maubeuge, lors de la lecture de l'Officiel. Au retour à Paris

du général Pau, M. Messimy, renseigné, envoyait au Gouverneur ses félicitations

pour le zèle qu'il avait déployé dans l'organisation de la Place et le

rétablissait dans ses fonctions. Le décret nouveau paraissait également dans un

numéro de l'Officiel; mais celui ci n'arrivait jamais à Maubeuge, en raison des

événements militaires.

Jusqu'à la reddition, le siège de Maubeuge consistera plutôt dans une action d'artillerie. L'infanterie du VIIe corps allemand de réserve se contentera généralement d'occuper le terrain que les troupes de la défense auront évacué, à la suite des effets destructeurs du feu.

Le bombardement

aurait pu être retardé d'un jour ou deux, si les Français avaient occupé des

positions avancées dans le secteur est du camp retranché.

Mais le général

Fournier a évité, peut être à tort, de prendre cette mesure, par crainte

d'élargir le périmètre de la Place qu'il défend avec des effectifs déjà

insuffisants, et d'aventurer hors de la zone principale des troupes non

aguerries, généralement fort peu instruites. Il redoute que celles ci ne soient

bousculées dés le premier choc, et que l'ennemi ne réalise, à cette occasion,

une avance importante en direction de Maubeuge

Dirigé le 29

août, le bombardement, sur le secteur de la zone principale : Le Boussois La

Salmagne, gagne peu à peu en largeur et en profondeur. Les canons allemands

arrosent le fort de Cerfontaine aussi bien que l'ouvrage des Saris; les plus

gros calibres (210,280,305, puis 420 à partir du 2 septembre) prennent part à

l'action.

Maubeuge

elle-même reçoit des obus de 12 centimètres; le quartier de la Porte de France

est particulièrement éprouvé; des incendies se déclarent; leurs ravages sont

considérables dans la rue de France. Les pompiers, sans cesse au travail,

malgré la pluie des projectiles, subissent des pertes très sérieuses. Par

contre, la population réfugiée dans les caves, ne souffre pas beaucoup du

bombardement. Le tir de l'artillerie ennemie se fait très précis, toujours en raison

des renseignements fournis par les espions aux troupes de von Zwehl.

Le faubourg de

Sous le Bois, occupé par la réserve générale, est particulièrement repéré, de

même que le faubourg de Louvroil, où les cantonnements sont nombreux.

Les conduites

d'eau et de gaz sont coupées ; Les liaisons télégraphiques et téléphoniques

toutes aériennes rompues.

Dans la zone

principale, les effets du bombardement sont encore plus considérables.

Les ouvrages

permanents et les ouvrages de circonstance sont transformés en véritables nids

à obus : aucune casemate ne peut résister ; les abris bétonnés des ouvrages

d'infanterie sont fissurés ; une perpétuelle menace plane sur ceux qui s'y

réfugient : les gaz, dégagés par les explosions, s'y sont accumulés et

produisent de rapides asphyxies.

Le fort du

Boussois est ravagé par les obus; la tourelle Mougin est décalottée; les pièces

à l'air libre, prévues pour le flanquement des intervalles, sont détruites ; Le

magasin à poudre où une section s'est abrités, est crevé par un 305 autrichien

: Les murs s'effondent et soixante français meurent assommés où asphyxiés.

En vain, le

Gouverneur essaye de combattre l'artillerie ennemie. A défaut des canons des

secteurs non attaqués, qu'il ne peut faire transporter, faute de moyens et de

temps suffisants, il envoie entre Cerfontaine et les Sarts, des batteries de la

réserve. Mais nos pièces sont mises successivement hors d'usage.

Les troupes de

première ligne (des territoriaux ) sont épouvantées par les effets insoupçonnés

d'un bombardement semblable.

Certaines

unités sont prises de panique.

Le commandant

du fort du Boussois se fait évacuer pour troubles nerveux, à la suite de

l'explosion d'un obus.

Dans la nuit, privée

de son chef, la garnison lâche pied et se reporte précipitamment jusque dans

Maubeuge.

Des fugitifs

annoncent même que Le Boussois a été pris par les Allemands.

La situation

créée par cet incident est très grave : si l'ennemi s'est emparé où s'empare du

fort, toute la position principale se trouve compromise. La place tombera en

peu de jours.

Le Gouverneur

porte aussitôt un bataillon

du 145e dans le secteur

menacé. Les Allemands ne se sont heureusement pas aperçus de l'évacuation du

Boussois.

Avec cette

unité, le capitaine Thabar réoccupe Le Boussois.

Les

circonstances sont telles, qu'il faut, à tout prix connaître les emplacements

des batteries allemandes afin de pouvoir les contrebattre. Des renseignements

erronés, fournis parles habitants, annoncent au général Fournier, le 1e

septembre au matin, que l'artillerie ennemie a pris position dans les sablières

d'Erquelines, et immédiatement en arrière des villages de Grand Reng, Vieux

Reng, Rouveroy.

Aussitôt, le

gouverneur organise une grosse sortie pour tenter la destruction des batteries

adverses.

Toute la

réserve générale doit participer à cette opération. Mais les circonstances

paraissent si pressantes que le Commandement n'a pas le temps de prendre les

mesures capables d'assurer une parfaite liaison entre les batteries de place et

l'infanterie.

Un fait plus

grave contribuera à l'échec de la sortie : Le commandant de la réserve générale

se contente de transmettre à ses troupes les ordres du Gouverneur, sans assurer

la direction de l'attaque.

Dés lors, les

différentes unités d'infanterie, mal soutenues déjà par l'artillerie, vont agir

sans aucune liaison entre elles.

Pendant que

deux bataillons territoriaux couvrent les flancs de la réserve générale, d'une

part en direction de Villers Sire Nicole, d'autre part au sud de la Sambre, en

direction de la ferme Watissart, deux colonnes se portent au centre, l'une vers

Vieux Reng, l'autre vers les sablières d'Erquelines.

A la première

colonne, le 31e

colonial se lance en avant à

une allure très rapide, malgré les effets d'un feu d'enfer déclenché par toutes

les batteries allemandes (aussi bien par les batteries de siège que par les

batteries de campagne)

Il aborde déjà

les lisières de Vieux Reng. Mais le régiment est tout entier déployé ; les

unités de renfort sont venues se fondre dans la première ligne décimée.

Les coloniaux

sont incapables d'emporter le village. Ils sont cloués sur place par le tir des

mitrailleuses ennemies, installées dans les maisons.

Les Allemands

accourent de toutes parts, pour défendre le secteur menacé.

A bout

d'efforts, les marsouins reculent.

A ce moment

seulement, le 345e, placé plus en arrière, intervient : il

est trop tard. Le défaut de direction amène un repli général de la gauche

française.

La colonne de

droite n'a pas été plus heureuse le 145e n'a pu

dépasser la route Vieux Reng Marpent.

A y heures, sur

tout le front, les chefs des différentes colonnes ordonnent la retraite; et la

réserve générale se reporte sous les murs de Maubeuge

Après ce

sanglant insuccès, la Place devra subir son destin.

Le feu des

Allemands, qui s'était un instant retourné contre les troupes de la réserve

générale, reprend contre la ligne principale de défense et contre la ville de

Maubeuge.

Un bombardement

infernal s'abat sur les ouvrages du 3e secteur, depuis Cerfontaine jusqu'à la

Sambre. Au fort de Cerfontaine, en particulier, un obus de 420 traverse les voûtes

en maçonnerie après avoir percé le revêtement de terre. Il éclate dans une

casemate où une soixantaine d'hommes se sont réfugiés. Tout comme au Boussois,

quelques jours plus tôt, il n'y a pas un soldat qui échappe parmi les occupants

de la casemate.

Ceux qui ne

sont pas écrasés par les blocs de pierre sont asphyxiés par les gaz provenant

de la déflagration de la poudre.

Deux

ans plus tard seulement, en 1916, les corps de ces infortunés pourront être

dégagés des décombres et recevoir la sépulture.

L'action de

l'artillerie allemande n'est pas moins puissante sur le front Boussois La

Salmagne.

Les batteries,

les ouvrages d'infanterie deviennent bientôt intenables; le général Fournier

donne l'ordre de les évacuer durant le bombardement pour chercher un refuge

dans les tranchées moins repérées, creusées dans les intervalles.

Les Allemands

lancent leurs fantassins à l'attaque; il semble que les troupes françaises,

engagées sur la ligne principale de résistance, pourront difficilement tenir:

elles sont trop éprouvées moralement et physiquement.

Aussi, le

Gouverneur prescrit il, le 2 septembre, de reporter sur la position de soutien

la plus grande partie des batteries de la première ligne.

Au sud de la

Sambre, il fait garnir d'artillerie le bois des Bons Pères pour prendre

éventuellement sous son feu un ennemi qui aurait pris pied entre Le Boussois et

Le Fagnet, et s'avancerait en direction de Maubeuge.

De même les

batteries de la réserve d'artillerie et celles de l'ouvrage des Épinettes

doivent s'installer au sud d'Élesmes, en prévision de la lutte qui peut

s'engager d'un instant à l'autre en avant de la ligne de soutien.

En fait, le

temps et les moyens manqueront pour reporter sur ses nouvelles positions l'artillerie

de la zone principale.

La situation

s'aggrave encore; le moral des troupes engagées fléchit visiblement, sous la

violence du feu.

Persuadé que l'ennemi

va passer bientôt à une grosse attaque au nord de la Sambre, et qu'il

entreprendra en même temps une action secondaire au sud de la rivière, entre

Rocq et Cerfontaine, le Gouverneur se préoccupe d'assurer l'unité de direction

dans chacune des zones menacées : il élargit le secteur du général Ville, en

l'étendant à droite, jusqu'à la Sambre.

Le général

Fournier est conduit, peu après, à agrandir aussi ce secteur

Le général

Ville aura sous ses ordres toutes les troupes établies entre Héronfontaine et

le chemin de fer de Mons.

Il reçoit

également la libre disposition de la réserve générale. Le Gouverneur espère que

les unités d'active et de réserve réussiront à étayer les territoriaux épuisés.

Le général

Ville s'établit au carrefour d'Assevent pour diriger la défense.

Sa mission sera

lourde à remplir; il devra tout faire par lui même, car il n'a pas d'état major

à sa disposition, mais seulement un officier d'ordonnance.

Et cependant il

va falloir à tout prix tenir, gagner du temps. Maubeuge a un rôle à remplir. La

Place maintient au tour d'elle

40000 Allemands

Si elle tombe

trop tôt, ces forces ennemies pourront se reporter contre les troupes de

campagne françaises, et peut être, par leur intervention en un moment critique,

décider du sort de la guerre.

Le général

Fournier est décidé à résister coûte que coûte

L’attaque d'infanterie.

Déjà, des

détachements ennemis se sont approchés des ouvrages de la Salmagne, et du Fagnet.

Reçus à coups de canon et à coups de fusil, ils se sont repliés vers Vieux Reng

et Grand Reng, en annonçant que la résistance des Français n'était pas encore

brisée.

La violence du

tir déclenché par l'artillerie allemande s'est encore accrue; du fort des Sarts

au Boussois une grêle d'obus s'abat sur nos positions; nos troupes plient sous

la violence du feu ; des défaillances se produisent.

Au fort des

Sarts, dans la matinée du 4, la garnison a fait bonne contenance sous un

bombardement de 150 mais à partir de 13h30, des 420 arrivent sur l'ouvrage,

percent les minces revêtements de terre argileuse, épais de 0.5 m seulement,

défoncent les casemates. Vers 15 heures, la majeure partie de la garnison

évacue précipitamment l'ouvrage et s'éloigne dans la direction de Maubeuge.

Le soir, le

fort est abandonné par ses derniers occupants.

Nos soldats

continuent à tenir dans le reste du point d'appui des Sarts.

Le personnel de

nombreuses batteries abandonne ses pièces sur le terrain sans les détruire,

faute d'explosifs : on se contente d'emporter les culasses.

L'ennemi occupe

l'ouvrage du Fagnet, dont la garnison s'est retirée un peu rapidement.

Par contre, la

résistance est très vive au point d'appui de La Salmagne.

Dans l'ouvrage

principal, le capitaine Eliet lutte désespérément pour arrêter l'adversaire qui

débouche de Vieux Reng et de Grand Reng; il réussit à briser sur son front les

assauts des Allemands. Mais ces derniers parviennent à s'installer dans la

ferme de la Salmagne.

Plus au sud,

contre Le Boussois, tous les efforts sont vains

La zone principale se trouve néanmoins

entamée; le général Fournier comprend que, dés lors, les événements vont se

précipiter.

Dans la

soirée, il réunit le Conseil de défense pour lui poser la question suivante :

« Vaut il mieux résister jusqu'au bout dans

Maubeuge, ou tenter de se faire jour à travers le cercle d'investissement dans la

direction du Quesnoy Arras, pour tenter de regagner les lignes françaises ?

»

Mais les

membres du Conseil sont unanimes à préconiser la résistance.

Toutefois,

certaines mesures paraissent nécessaires pour le cas d'une catastrophe ; c'est

ainsi que les neuf drapeaux de la garnison sont réunis, le 5 au soir, à la

caserne Joyeuse : ils y seront brûlés le lendemain matin.

Le bombardement continue avec la même

violence; le colonel Viard, qui commande le centre de résistance de Bersillies

La Salmagne, se voit contraint d'en prescrire l'évacuation : il ne maintient

ses troupes que dans l'ouvrage de La Salmagne.

Au soir du 5 septembre, la plus grande

partie de la zone principale du secteur n° 4 est tombée aux mains des

Allemands. Le général Ville organise la défense de la position de soutien

Elesme Mairieux. En arrière, il rallie toutes les troupes qui évacuent la

position principale ; il porte à Asseyent le 31e colonial

qui vient relever le 145e épuisé. Ce

dernier est ensuite placé en troisième ligne, à Pont Allant.

Au soir du 5 septembre, la plus grande

partie de la zone principale du secteur n° 4 est tombée aux mains des

Allemands. Le général Ville organise la défense de la position de soutien

Elesme Mairieux. En arrière, il rallie toutes les troupes qui évacuent la

position principale ; il porte à Asseyent le 31e colonial

qui vient relever le 145e épuisé. Ce

dernier est ensuite placé en troisième ligne, à Pont Allant.

Sur la rive sud

de la Sambre,ennemi venant du nord prend pied dans Recquignies; il déborde par l'ouest

les batteries de Rocq : la garnison, déjà menacée de front, doit se

replier,sous peine d'être encerclée ; elle n'a que le temps de faire saute:la

poudrière pour ne pas laisser ses stocks de munitions tomber aux mains de

l'ennemi.

Ses bataillons

semblent à bout de résistance : il rompt délibérément le contact pour tenter de

remettre un peu d'ordre parmi ses troupes dés qu'elles ne seront plus aux

prises avec les Allemands. Il occupe une position qui s'étend du carrefour de Mons, par le hameau et le

bois des Sarts, jusqu'à l'ouvrage d'Héronfontaine.

L'ennemi l'arrose copieusement d'obus : tout

le quartier de la Porte de France commence à flamber. Soirée tragique où se

mêle, au fracas des bombes, le crépitement de la fusil Jade, pendant qu'au

centre du front de bataille juste au‑dessus de la cité, de grandes

flammes montent vers le ciel, comme pour éclairer l'agonie de Maubeuge En

arrière des positions françaises, de longues colonnes se pressent,

s'entremêlent; des cris de douleur et de rage s'échappent de cette multitude où

sont épars les civils qui abandonnent leurs habitations ravagées par le

bombardement, et de malheureux soldats qui oublient où le devoir les appelle,

qui ne pensent plus qu'à fuir, n'importe où, mais loin des obus dont les

détonations les poursuivent encore.

Le Gouverneur

est resté dans Maubeuge : très sombre, il attend que le sort de la Place

s'accomplisse. Les nouvelles qui arrivent sont de plus en plus navrantes. A 18

heures, l'ennemi s'est emparé de la moitié du Camp Retranché.

Le général

Fournier convoque le Conseil de défense, pour le consulter (selon les termes du

règlement) « sur les moyens de prolonger le siège ».

Une gerbe de

flammes prodigieuse, une énorme explosion qui ébranle le sol à trois kilomètres

à la ronde, une pluie de cendres qui retombe : c'est fini, l'arsenal n'est plus

qu'un monceau de ruines.

Le bombardement atteint une

effrayante intensité.

Les deux

batteries de 75, en position pris du petit bois de Douzies, se tiennent prêtes

â, intervenir; Les canons du fort Leveau doivent flanquer l'ensemble de nos

positions sur la rive gauche de la Sambre.

Le tir dure jusqu'à

11 heures, moment où Héronfontaine est évacué. L'infanterie allemande

s'infiltre par tous les plis du terrain; elle pénètre dans le bois des Sarts,

prend à revers les défenseurs de l'ouvrage : les Français doivent se retirer

vers l'ouest. Les gros canons des assiégeants concentrent maintenant leurs feux

sur le fort Leveau.

Une demi heure

de bombardement suffit pour ruiner la position et obliger nos soldats à

l'évacuer.

Le général

Ville a son centre entièrement découvert. Il voit avec angoisse s'approcher le

moment critique de l'assaut allemand.

Toutes ces

graves nouvelles parviennent successivement au général Fournier.

On l'informe

que son infanterie est diminuée de moitié, qu'il n'y a plus d'artillerie pour

la soutenir, que le moral du soldat est brisé, que tous les forts (â

l'exception d'Hautmont) sont successivement écrasés.

On serait

rejeté immédiatement sur Hautmont, où s'entassent maintenant 40000 fuyards.

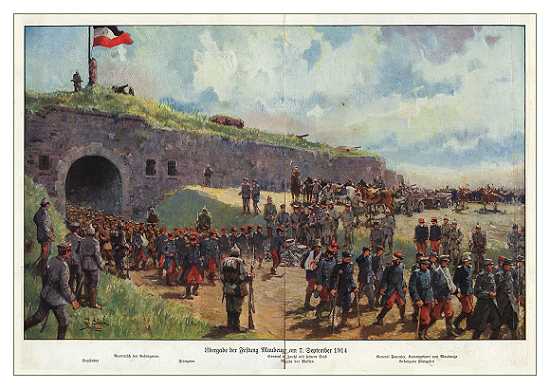

Dés lors, le

général Fournier « se voit contraint de recourir aux négociations pour prolonger

la durée de résistance de la Place jusqu'au 8 septembre au soir, si possible

»

Maubeuge,

7 septembre 1914

Je vous

demande un armistice de 24 heures pour enterrer les morts et discuter de la

reddition de la Place.

En même temps

qu'il envoyait au général von Zwehl le capitaine Grenier, le général Fournier

faisait hisser le drapeau blanc sur le clocher de Maubeuge. Le général

PeyreCave fit répéter partout ce signal dans le 1e secteur.

Resté presque

seul prés de Douzies, le général Ville voit les troupes allemandes se

rapprocher à deus ou trois cents mètres. Lui aussi, il croit la capitulation

signée ou prés d'être signée ; il fait suspendre le feu.

Et quand le

général ennemi Neuhauss, à la tête d'éléments de cavalerie, surgit et veut le

faire prisonnier, le général Ville proteste, déclare que le Gouverneur achève

de négocier; il montre le drapeau blanc qui flotte sur Maubeuge.

L'allemand conclut

alors avec le Français une convention aux termes de laquelle les troupes

adverses resteront sur place de part et d'autre de la route Douzies Hautmont.

Quelques

minutes plus tard, un parlementaire ennemi vient informer le général Ville que

le général de division von Harbou veut le voir.

Ainsi finit

cette bataille de sept jours, engagée depuis le 29 août dans le 4e secteur, et

qui, selon les termes du général Fournier,

Beaucoup des nôtres se retournent encore : Ils veulent apercevoir une dernière fois la ville qu'ils n'ont pu sauver ; puis ils continuent leur marche douloureuse vers le nord, vers la Belgique, vers les prisons d'Allemagne qui se refermeront sur eux durant plus de quatre années.

Mais tous, jeunes soldats de l'active ou de la réserve, ou vieux troupiers de la territoriale, veulent espérer encore.

Les Allemands de von Zwehl vont pouvoir se lancer à marches forcées vers le sud. Mais maintenant ils arriveront trop tard pour décider du sort de la bataille qui s'engage.

On dirait que les nôtres entendent gronder tout là-bas, sur la Marne, les canons, de leurs frères d'armes ; On dirait qu'ils sentent prochaine la première défaite allemande.

Texte tiré de « La grande guerre vécue, racontée,

illustrée par les Combattants, en 2 tomes.

Aristide Quillet, 1922 »

Voir

l'historique du 145e qui a participé à cette bataille

Voir les combats des 3 et 4ème armées pendant la même

période

Voir

les combats de la 5ème armée pendant la même période

Voir

les combats des 1 et 2ème armées pendant la même période

![]()

Suite des Opérations : La Marne

Retour accueil retour page précédente